比利時團隊使用「有限」創造「無限」

演出|Kiss & Cry Collective

時間|2021/04/10 14:30

地點|台中國家歌劇院—中劇院

座位|二樓P22區,12排24號

票價|1080元(原價1200元)

▌前言

「這部作品的細膩度及藝術性,已經有屬於它自身的宇宙觀。」

因為個人的專業「魔術」以及「職能治療」,對於「手」這個器官有很多的研究,不管從表演、創作、藝術、解剖、醫學等面向,已經到了情有獨鍾的地步,過去也看了不下數百部的手指舞影片。

我想目前唯有這部作品讓我感受到震撼,映後座談主持人魏琬容用了一個詞彙「中間」,這個作品似乎不隸屬任何一個分類,它彷彿是電影、舞蹈、劇場的綜合體,或許也超脫出這些分類的邊界,創造出一個新的語彙。

《指尖上的幸福人生》是由「台灣國際藝術節(TIFA)」邀請,原本對這部作品就充滿期待,當天看完有比想像中更突出,謝幕時的掌聲也相當激昂熱烈,我將個人的感受寫在下方的段落,與大家分享。

▌節目簡介

這齣劇英文原名為「Cold Blood」,乍聽之下與中文名「指尖上的幸福人生」似乎是不太一致的,但是實際看完劇後,又會認為其實還蠻精準的,甚至認為比原文更富有詩意。

這齣劇雖然是講死亡的故事,但其實要講的是生命的美好,彷彿死亡前會出現的人生跑馬燈,那個生命中幸福的吉光片羽,整齣劇如同原名,以一種低溫的氛圍,處理上面的劇情,也是此劇的重要看點。

一段飛機旅程、坐落迷霧中的森林、七篇人生終章……

《指尖上的幸福人生》用詩意又務實的角度,剖析死亡和其無法預料的本質。生命以不顯沉重的方式,時而悠悠、時而奔放地慶祝最後的快樂時刻與過往回憶。

每段故事都要面對死亡,有些死因平凡無奇,有些離譜到不行,但終歸一別。死亡降臨前,先等這支舞跳完吧!人生面對終局總顯怪誕,常顯微不足道,偶爾滑稽可笑。

▌團隊介紹

團隊名稱「Kiss & Cry Collective」代表「吻與淚創作群」,是來自於比利時的藝術團隊,第一部作品《吻與淚》一出即造成轟動,這次是延續相同的團隊成員,同樣以「手」作為表現的形式,2015年創作出了第二部作品《指尖上的幸福人生》。

一、創作執導暨編舞|蜜雪兒.安.德梅(Michèle Anne De Mey)

2011年,為了幫助電影導演伴侶賈柯.凡.多梅爾走出心血鉅作《倒帶人生》電影票房失利的陰影。

蜜雪兒.安.德梅與他一同創作出結合了劇場、舞蹈與電影技術的作品《吻與淚》大獲成功,世界各地巡演近300場,2015年繼續創作出《指尖上的幸福人生》這部探討死亡的作品,她也因此重拾自己的「阿斯特嘉舞蹈劇團」,並且在名稱加上了複數型態成為「Astragales」,以代表作品的更多面向。

二、創作執導暨電影攝影|賈柯.凡.多梅爾(Jaco Van Dormael)

賈柯.凡.多梅爾是十年磨一劍的導演,10年後他以第一部劇情長片《托托小英雄》揚名立萬,一舉拿下了坎城影展鼓勵影壇新秀的金攝影機大獎,但他並未從此便拍片不綴,隔了六年才推出第二部電影作品,從影三十年來也只拍了四部電影,然而部部都是遊走各大影展的大片。

《吻與淚》這部在餐桌上發想出來的作品,便是電影導演與編舞家所擦出的火花,在《指尖上的幸福人生》當中,賈柯.凡.多梅爾與蜜雪 兒.安.德梅繼續聯手創作,在劇場的舞台上結合表演藝術的各種形式,讓觀眾得以用肉眼一窺現場演出的電影特效。

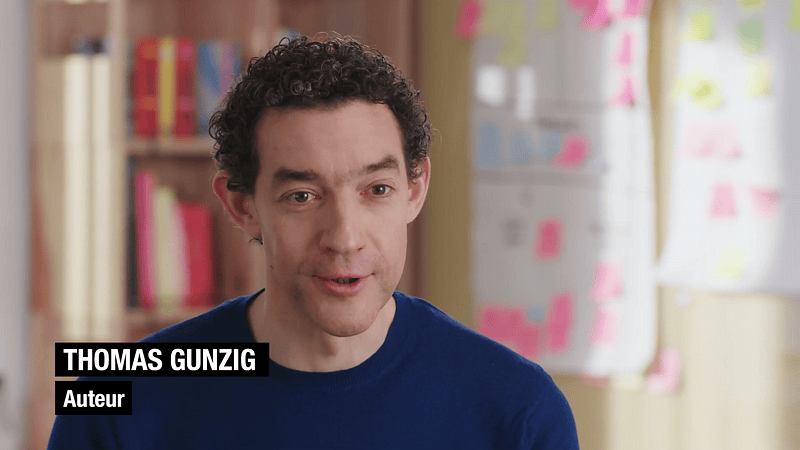

三、文本|湯瑪士.剛茲(Thomas Gunzig)

湯瑪士.剛茲的小說風格是口味極重的黑色喜劇,有時甚至闇黑到令讀者覺得不舒服的地步,他喜歡用戲謔的幽默感來講述人生的不幸,用近乎奇幻的荒謬情節鋪陳故事,在《指尖上的幸福人生》這部作品中也可以看到這種很特別的「比利時式黑色幽默」。

▌觀劇體驗

一、場地空間

場地空間為「台中國家歌劇院-中劇院」,總座位數為794席,分為二樓(樓下)、四樓(樓上),我的座位為「二樓P22區,12排24號」,基本上二樓的視覺就是舞台的一樓,這樣的分類應該是以建築物的樓層為主,方便觀眾直接從正確的入口進來。

台中歌劇院的官網有「360度環景導覽」,可以觀看自身座位的視野及角度,是很方便的工具,「台北流行音樂中心」也有這樣的設計,能幫助觀眾挑選理想的位置。

以前去劇場看表演時,都必須攜帶一件外套,因為表演廳內的溫度都很低,主因基本上是為了機器及舞台的降溫,但是對於觀眾來說都是過低的溫度,而歌劇院地板有使用「水輻射水管」,並且由地板向上送風,在溫度的感受上,不太會有不均的狀況,覺得是蠻不錯的優點。

二、表現形式

這齣作品以「手」為主體,讓手成為擬人化的角色,七個不同的死亡故事,會以口白作為序幕,接著舞者進行故事演出,畫面如同微縮的劇場,投射至巨觀的螢幕,舞者、畫面、音樂三者結合得非常出眾,螢幕的畫面如同電影般流暢細緻,所有的內容都是現場直播,相當的令人驚艷。

整齣表演時長為七十五分鐘,中間沒有休息時間。觀劇過程如同兩個主視窗,上方為表演的畫面直播,下方則為演員背後調度的過程,可以看到演員、導演在分毫間的掌握,變換道具及走位的過程相當緊湊,但調度的過程卻能夠井然有序,中間的轉場幾乎沒留下痕跡,上方的畫面真的恍如看了一場電影。

創作群將這樣的舞蹈方式稱為「奈米舞蹈(nano dance)」,主要是凸顯它的微觀特質,將專注力放在精巧的手部表情及佈景藝術,營造出令人驚奇、反思的魔幻作品。

劇中有許多的佈景都是由生活的物件製作而成,例如洗衣機滾桶成為太空艙、塑膠手套成為太空衣、雞毛毯子成為洗車刷、廚房盤架成為高樓大廈等,皆是化腐朽為神奇的創作,讓我想到今年初看的「微縮人生特展」。

三、創作文本

這次的文本有中文及英文的版本,中文由金馬影帝「莫子儀」擔綱,據說劇團到其他國家,都會找當地演員配音,這次有兩場中文的旁白,一場英文的旁白,英文場次觀眾有附上英文的文本,是相當貼心的舉動。

這齣劇用黑色幽默的文本介紹七種荒誕的死亡,使用的語彙相當詩意有節奏,運用「獨白式的詩性語言」來表達述說,大多以第二人稱的方式進行,過程就像是在對「你」訴說。

全劇文本共分成二十六個段落,只有需要的時候才會產生對話,大部分時間都是音樂搭配舞蹈,音樂挑選的都非常到位,裡頭也有許多致敬電影的畫面,可能對於那些電影熟悉的人會更有共鳴。

雖然說明的是死亡這個議題,加上表演有年齡限制,演出前會擔憂內容是否過於沉重,實際觀看時,發現完全不會有這樣的狀況,重的東西要輕輕放下,死亡很沉重,但運用了幽默的文本,訴說了生命的美好。

我這次只有觀看到中文的版本,莫子儀的聲線非常適合這種低溫的氛圍,不過咬字稍嫌模糊,加上說話的同時,音樂的聲音仍然很大,有點會互斥的現象,導致部分台詞會聽不太清晰。

上網搜尋官方影片時,有聽了部分英文口白的版本,可以感受到蠻大的「互文性」差異,有機會希望也能朝聖不同語言的版本。(推薦聆聽:熟男&質青深夜暢談─《指尖上的幸福人生》)

四、深刻畫面

這個段落真的很難抉擇,因為有太多深刻及獨特的畫面,這些畫面創造出了各種情緒,有新奇、詩意、感動、飄然、幽默等,我下面列出三個覺得蠻獨特的設計,而名稱是我自己隨意取的。

01 |戰爭

有一幕是戰爭的過程,一隻大手從廢墟中撿起一隻小手,彷彿像是撿起一個孩子或斷臂,那一個畫面可以濃厚感受到情感的溫度,並且連結了一個屬於「雙手」的世界,劇中有許多畫面都讓「手」成為擬人化的角色,它們似乎都有自己的故事與個性,當一個文學或電影作品完整性夠高時,都會稱有屬於它自己的宇宙,我想這一個作品也是如此。

02|觀眾席

劇中有一些戲中戲的畫面,甚至疊加更多重的視角,其中一幕就是在微縮舞台上緩慢的旋轉360度,最後轉到了現場的觀眾席,這一幕除了有與演員同在的樂趣感受,也讓觀眾真正的成為故事的一部份,如同第二人稱的對話視角,很有魔幻的臨在感。

03|萬花筒

我原本就假想會有類似的畫面,因為過去手指舞的呈現,就有類似的表現手法,但是當天看完之後,還是有突破我原有的想像,它不僅是畫面上的佈局,它還可以看到「生命」的誕生,在明與暗的光線調節下,萬花筒就像是一個母體,不斷的增生與繁延,裡頭有小孩、成人、花草等,一直到最後萬花叢生的豐富樣貌,可以感受到在這幾分鐘的當下,充分體驗到生命豐沛的誕生過程。

▌觀後心得

威廉 · 布萊克(William Blake):「一沙一世界,一花一天堂,手掌握無限,剎那即永恆。」

我覺得看劇時的感動有兩種,一種是故事本身的感動;另一種則是作品美好的感動,而這一部對我來說屬於後者,這種感動是你不知道團隊背後花了多少時間,才能造就出這樣的藝術,在這七十五分鐘的時刻,扎實的不想忘掉每一刻的畫面。

我個人本身很喜歡「少即是多」這句話,對我來說它有很多意涵,其中一個就是用很少的物件,卻能達到很大的作用,這一部作品的編制,它沒有很多的演員及歌舞群、沒有很多華麗的服裝或造景、沒有很多先進的設備或技術。

它使用的就是我們的「雙手」,而將這樣的媒材無限的延伸,使用「有限」創造出了「無限」,很像是日本的職人精神,如同今年初看的「微縮人生特展」,都給我帶來了這樣的感受。

死亡似乎是一個難以啟齒的議題,它讓人聯想到了傷痛及失落,這部作品轉化了這件事情,使用了幽默又慧黠的態度,它讓我們能夠開口討論,讓你重新看待死亡這件事情,也是這部作品帶給我的想法。

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「觀劇心得」相關的分享。