嘗試在陶藝作品中將人為的影響抽離,企圖以沒有技法的陶藝來創造作者與觀者的平等性

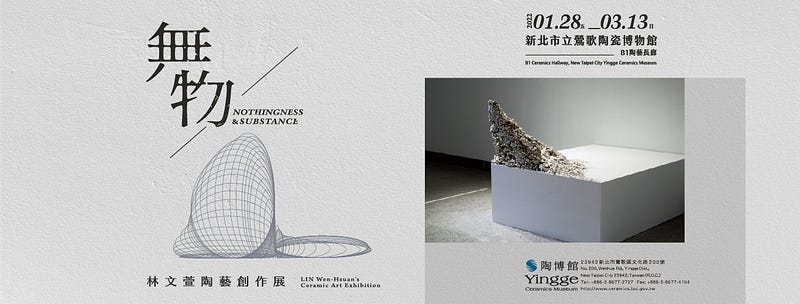

主辦|新北市立鶯歌陶瓷博物館

地點|陶瓷博物館 B1 陶藝長廊

地址|新北市鶯歌區文化路200號

展期|2022/01/28–2022/03/13

時間|09:30–17:00(周六日至18:00)

費用|80 元(新北市民免費)

▌展覽簡介

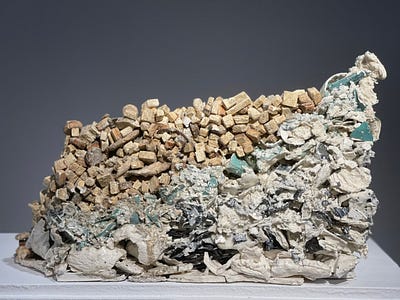

創作發展以「無・物」為題,「無」是作者在陶藝創作經驗中,所體認到的生命本質,「物」則是土的材質表現,生命曾經存在的證據。

作者認為土和生命都是沒有特定形狀的,萬物最後都將回到土壤。於是開始嘗試在陶藝作品中將人為的影響抽離,企圖以沒有技法的陶藝來創造作者與觀者的平等性,以便探討「無・物」。

「記憶的形狀」系列利用製作時的地心引力,讓土和纖維在窯爐中受到引力下降影響,成為作品的成形要素之一;「窯裡的時間」系列,則利用窯爐的內部空間轉化成作品的形狀。近期作品「家屋的標本」則利用土蜂的築巢本能,將蜂巢經過燒成 1230 度,呈現生命的暫存狀態。以三個系列不同時期的觀察來表現「無・物」。

▌展覽筆記

觀展心得

這個展覽是無意間看到的,我去看的那一天也是參展的最後一週,這個展覽感覺與一般認知的陶藝展不太一樣,網路上找不太到相關資料,後來看到陶博館的 Podcast 有訪談創作者林文萱,於是便將其聽完,下方記錄一些個人聆聽後覺得有感的內容。

整體而言,我覺得此展打破許多過去對於陶瓷的想像,重新顛覆陶瓷既有的概念,拔去陶瓷過去以容器、裝飾為重的特質,也跳脫過去陶瓷的形體,讓陶瓷有更多的延伸性。

並嘗試從這樣嶄新的創作下,產生不同的想像與思辯,可能包含陶藝最初的自然狀態,也探討人物間的記憶與連結關係,使抽象與具象之間的界線模糊。

廣播中提到過去對於創作者有一些執見,像是工作不能與創作並重。不過後來開始改觀,思考到創作必須是與生活共存,以及社會的連結是很重要的,也分享在國外看見許多藝術家其實都有自身其它的工作,但是仍保有持續的創作,在當時的事件中體悟到,創作與生活共存其實是相當自然的狀態。

我很喜歡上面那個分享,不要被執見的框架限制住,這次到陶博館看了四個不同的展覽,也看見許多藝術家各式的創意,因為自己很少機會看見這樣的創作媒材,找了很多資料來閱讀,放在下方也與大家分享。

展覽子題簡介

「記憶的形狀」系列利用製作時的地心引力,讓土和纖維在窯爐中受到地心引力下降影響,將碎片重組,讓作品重組構成。

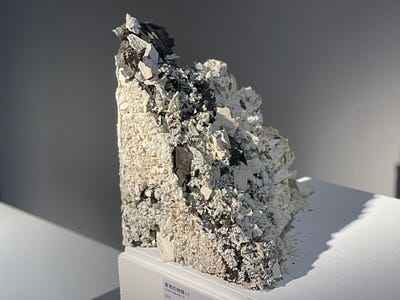

「窯裡的時間」系列,則利用窯爐的內部空間轉化成作品的形狀。是在每一次處理作品後,將剩下的陶瓷碎片按時間發生順序,收集起來,等待數量充足後,再於窯爐內的角落進行堆疊燒成,使作品呈現出時間堆疊重新在窯裡組成的樣貌。

「家屋的標本」利用觀察土蜂的築巢本能,將於台灣各地採集到的蜂巢,經過燒成 1230 度,將原本只是生物暫居的土蜂窩,變成永恆存在的陶瓷物件,以此探討生命與家屋的關係。

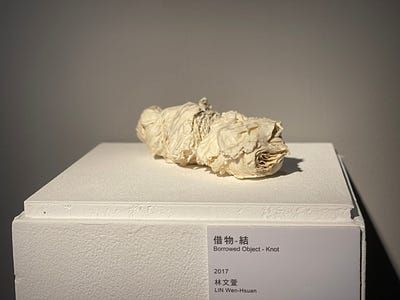

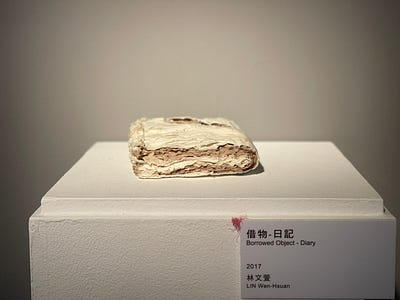

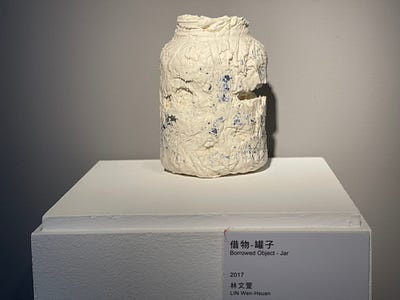

「抽屜一號」借物系列作品藉由不同物件型態表現無,沒有雙手痕跡,只有土的材質紋理及物理特性,讓日常生活中可接觸的物件變成無物概念的延伸。

閱讀推薦:

[1] EP29【米博士的藝術診聊間】創作就是一種不斷設定小遊戲來娛樂自己的心理活動 ft. 林文萱 (陶藝家)

[2] 玩陶一輩子的劉鎮洲

[3] 原味陶瓷的實驗與冒險 ─ 陶藝家林文萱的奇幻旅程

[4] 陶瓷塑童年記憶 林文萱顛覆素材印象

[5] 林文萱個人官網

[6] 無形‧歸零 — 吳育霈

[7] 負空間不是簡單的留白,是構造極簡攝影中少就是多的藝術

[8] 繪畫:什麼是藝術中的負空間?

[9] 《美育月刊70》 陶藝特輯雜誌|台灣現代陶藝賞析

March 22, 2022

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「展覽筆記」相關的分享。