導演安德森真實故事,一場關於孫子陪伴失智奶奶的生命之旅

演出|八月表演工作室

時間|2022/03/26 14:30

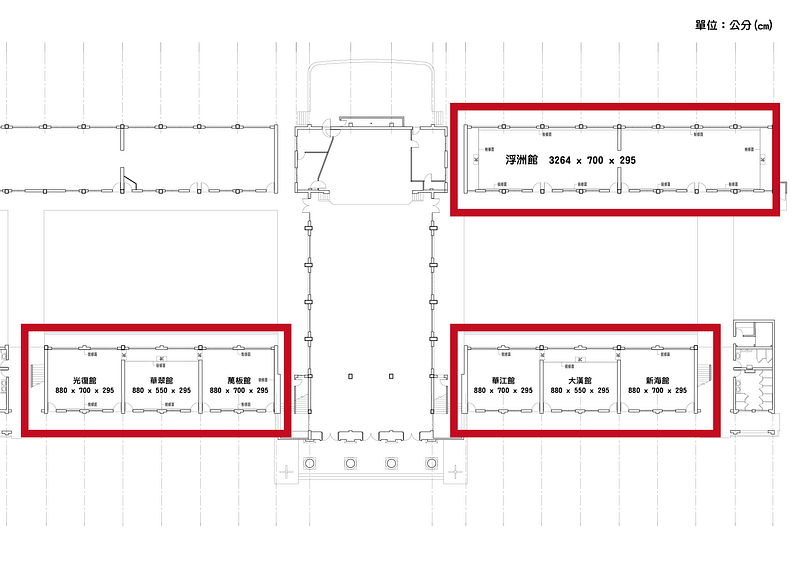

地點|板橋435藝文特區(浮洲館)

地址|新北市板橋區中正路 435 號

座位|自由入座

費用|800 元

▌前言

因為自身長照工作及劇場興趣的緣故,對於失智症議題非常敏感,看到相關主題的劇場作品幾乎都會支持,尤其又以肢體為主的表現形式,實際看完之後非常驚艷,下方再詳敘細節。

自身上次欣賞失智症議題的作品為故事工廠《小兒子》,是一部很經典的舞台劇,兩者的表現形式截然不同,但皆是具有細膩情感的優質作品。

https://link.medium.com/5ule8PhILob

▌節目介紹

八月表演工作室,創團首部感人之作《親愛的陌生人》,創作靈感來自導演安德森真實故事,一場關於孫子陪伴失智奶奶的生命之旅。

肢體劇場(演出場次共6場,需購票入場)

演員安德森以書信的方式展開自我對話,揭露內心獨白。三位舞者挑戰六個角色(阿嬤、父親、母親、外勞、護士、孫子),以肢體劇場的形式,拼貼出奶奶「一個大腦、十個靈魂」的想像世界。在奶奶每天的行為和對話中,都重新建構了孫子對奶奶的認識。孫子彷彿每天都在交一個新朋友,直到有一天,孫子發現自己也快認不得奶奶了。

依據國際失智症協會(ADI)2019年全球失智症報告,估計全球有超過5千萬名失智者,到2050年預計將成長至1億5千2百萬人,每三秒就有一人罹患失智症。台灣的失智人口比例也快速上爬中,成為現今社會不可忽視的重要議題。

影像展覽(3/19~3/27,免費入場)

導演安德森,耗時兩年時間以影像方式紀錄與奶奶的生活日常,首次公開三十分鐘完整版紀錄片《邵江阿卻》,分享當今社會難能可貴的一段祖孫情,赤裸的訴說照護者與失智者的親密日常,影像畫面渲染力極大,發人省思,深刻表達「遺愛,不遺憾」的動人精神。

特別放映|《出走的第五封信》微電影

《出走的第五封信》榮獲第15屆Myfone行動創作獎,微電影組「百萬首獎」與「最佳人氣獎」

以寫實鏡頭掀開高齡化社會下的長照困境,作品獲得王小棣、楊力州及楊雅喆,三位金獎導演評審肯定,大讚有國際水準。楊雅喆導演:「拿出去國際比賽都不丟臉。」楊力州導演表示「不忍心再看第二次。」

▌觀劇體驗

一、場地空間

這次的場地位於「板橋435藝文特區」的「浮洲館」,此處為 435 最大的展廳,整體空間約八十坪,這次的空間安排,其中一半作為展場,另一半則作為劇場空間,當日是自由入座,現場僅有兩排的位置,視野基本上都蠻清晰的,我當時坐在第一排,有些橋段甚至跟演員的距離不到一公尺。

其實這個場地大多作為展館使用,並非常見的表演空間,但我覺得劇團將有限的場域運用的巧妙,像是將展館的門變成戲中重要的環節(原先可能會造成突兀出戲),也順著原有空間的狀態,打造成台灣懷舊的居家場景。

二、劇情發展

節目總長約 70 分鐘,中間沒有休息分鐘,結束後放映 30 分鐘的紀錄片《邵江阿卻》,此劇導演為「邵韋傑(安德森 Anderson)」,是真人真事的創作作品。

整齣劇以家裡的變化作為時間軸,穿插不同家人的掙扎,也因為阿嬤失智就像不定時炸彈,最終造成家中人員不斷的變動,演出過程使用肢體、對白、獨白等表現形式,來不斷編織畫面,並且推進劇情。

這齣作品以肢體為主要敘事語言,過程會穿插演員台詞,劇中不直接點明家人離開的原因,但透過音樂及肢體的表現,讓觀眾去感受其中的掙扎,也讓真實的故事帶些詩意的美感。

我很喜歡當天的燈光設計,有模擬陽光的寫實感,也創造陰暗的冷冽感,當天觀演的距離相當靠近,有時候甚至離觀眾不到一公尺,很有沉浸式的專注感。

三、演員表現

「林姿均」飾演「奶奶」,有表現出失智不同症狀的狀態,使用的口白與行徑非常寫實,看得出來做了不少功課。角色能量迸發強烈,延伸感受到家人難以掌控的不安,以及屢屢挫敗的無力感。

「李亞叡」飾演「孫子、兒子」,印象最深刻的畫面是兒子要為奶奶慶生,但是奶奶將兒子誤認成孫子,於是兒子重整心情後,再順勢扮演孫子幫奶奶慶生,奶奶這時又突然認不出孫子,這是相當寫實揪心的一幕。(因為失智症的時差大多在過往,有時會忘記已然變老的當下)

「江亞倫」飾演「媳婦、護理師、外傭」,扮演了許多角色,當天的妝容相當驚艷,尤其是飾演外傭時,使用的口白及服裝非常到位,帶點趣味也充滿寫實。

「安德森」導演飾演「孫子」,其實就是自身真正的角色,透過戲劇的過程抒發個人感受,因為真實故事更令人揪心,充滿真摯且動人的展現。

四、劇中亮點

一、結合肢體的詩意美學

雖然是真實發生的故事,但演出不是常見的舞台劇形式,並非以口白為大宗的寫實風格。而是以肢體為主要敘事語言,將某些抽象的狀態具像化,也將某些情緒的狀態用非語言的方式呈現,整體感受渲染力極大,也表現出劇場藝術的美學。

二、真人真事的劇場作品

真人真事的故事更令人揪心,要說自己的故事很不容易,尤其是揭開一些傷疤,從記憶中的奶奶逐漸被失智症吞噬,忘記了周遭的家人,充滿混亂、掙扎、彷彿失去了靈魂,從這部作品中能感受到其中的變化與心境。

三、打破框架的展演體驗

這次的展演方式應該是首見的嘗試,將紀錄片、展覽、劇場表演結合在一塊,能夠用不同的創作媒材去認識同一件事,相當有意思的結合。

▌觀後心得

因為本身是職能治療師的工作,至今也接觸數百位的失智長者,可以說這一部作品的情境非常寫實,同時蘊含深刻的情感意義,以及讓人反思長照的契機,隨著失智比例上升,這也成為不可忽視的重要議題。

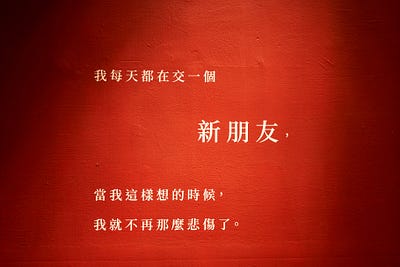

「我每天都在交一個新朋友,當我這樣想的時候,我就不再那麼悲傷了。」是劇中印象很深刻的一句話,失智症是不可逆的疾病,如何與其共存是過程中不斷學習的議題,這句話在不同階段思考,都會有不同的想法與解讀,直白簡單卻富有深思的一句話。

這一部是「八月表演工作室」的首部作品,集結了許多不同的展演設計,可以看見在資源相對缺乏的狀況下,仍創造出小而美的精湛作品,期待未來能到更多的展演場域演出。

March 29, 2022

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「觀劇心得」相關的分享。