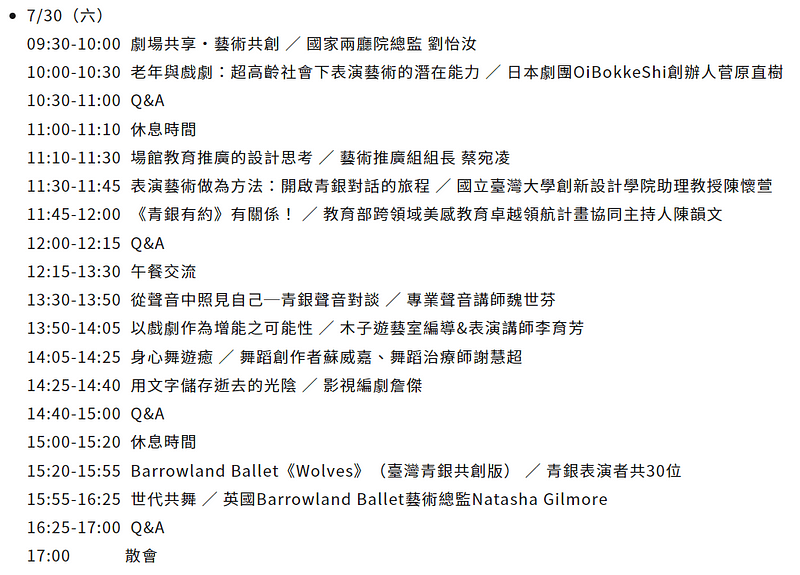

台日英跨國跨領域交流,以表演藝術作為實踐的進行式

主辦|國家兩廳院

地點|國家兩廳院實驗劇場

地址|台北市中正區中山南路21–1號

時間|2022/07/30

主持|七分熟 Medium Well—周妮萱

▌前言

青銀共創的架構分為「節目取向」及「目標取向」,節目取向包含「演出欣賞」以及「演出呈現」,目標取向包含四種藝術媒介及各自的目標,分別是聲音(自我探索)、戲劇(自我增能)、舞蹈(自我療癒)、書寫(跨世代書寫)。

我自己有參與到「演出欣賞」的《青銀有約》工作坊,參與心得可以點擊下方連結,是很獨特的一次體驗,也很好奇其它工作坊的成果,於是參與了這一次難能可貴的青銀共創分享會。

▌活動介紹

國家兩廳院長年以來,透過表演藝術推廣及參與,開創許多探索時代價值的計劃。隨著超高齡社會來臨,相應議題百花齊鳴,「代間溝通」也於近年成為重要的關注焦點。

經觀察與研究發現,年齡相去甚遠的青年與樂齡在自我定位、創造力發展和社會境遇上卻有著許多共通點,成為代間溝通的重要關鍵。因此國家兩廳院延續過往相關推廣動能和經驗,於 2021 年正式啟動青銀共創計畫,除了希望能透過藝術的力量活化個體感官與心智之外,更希望回應與日俱增的代間溝通需求,打開不同世代間彼此的內心,讓人們不因年齡的差距而產生疏離、誤解與偏見。透過「表演藝術作為青銀共創的媒介」,設計執行雙軸線、多層次的青銀共創藝術參與,作為消弭年齡歧視的解方且成為代間溝通的有效良方。

立基於青銀共創推動的豐碩成果,希望能將這樣先驅型的計畫透過「講座交流」、「世界咖啡館」與「示範工作坊」三項主軸,就全年度青銀共創計畫的初衷發想、推廣設計、課程執行到成果觀察,以及在執行中所遇見的挑戰、軸轉、觀察和機會,加以分享,同時促進來自跨領域的參與者能從中交流,就世代溝通及共融展開精彩的激盪。

▌活動筆記(上午場)

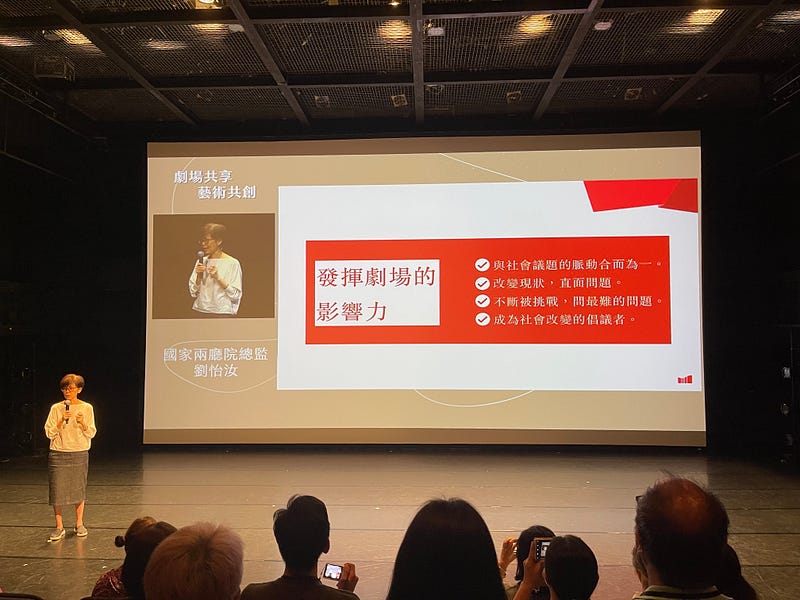

一、劇場共享 ‧ 藝術共創|國家兩廳院總監 — 劉怡汝

劉怡汝總監開場先提出了幾個思考,像是劇場對大眾的價值是甚麼?究竟是人需要劇場,還是劇場需要人呢?如果劇場只是呈現表演或觀賞的場域,會不會只能影響極少數人?

而她認為劇場應該能反映社會的變動,以及引領思考的改變。那些內容要貼近大眾,而不是架空的議題,因為過往民眾對於劇場的想法,可能會有高大上的距離感,也因此致力於推廣藝術的可近性,以及近年來的藝術共融。

一開始從長輩族群開始,也成功讓一些長輩走入兩廳院,但後來發現可能都會是同一群人,於是也開始走出兩廳院進行推廣,等時機成熟之後,也讓「學習」進行到「實踐」的環節,因此也推動了兩部作品《該我上場!》、《我所經歷的性事》。

後來也從這兩部作品的展演中看見了可能性,也從觀眾的反饋找到了一些意義及答案,之後再從「推廣」進入到「共融」的層面,也有了一系列的青銀工作坊,其以表演藝術為媒介,回應社會議題,也促進世代對話與理解。

最後總監認為劇場的影響力在於「與社會議題的脈動合而為一」、「改變現狀,直面問題」、「不斷被挑戰,問最難的問題」、「成為社會改變的倡議」。

二、老年與戲劇:超高齡社會下表演藝術的潛在能力|日本劇團 OiBokkeShi 創辦人 — 菅原直樹

「OiBokkeShi」劇團的創辦人菅原直樹先生,他同時是演員、導演、照顧服務員,將長照與戲劇做結合,並分享兩者巧妙的共同點。

他所創立的「OiBokkeShi」劇團,日文中「Oi」是「老邁」、「Bokke」是指「失智」、「Shi」是「死亡」,相當直白幽默的取名,劇團主要從事以「老、痴、死」為題材的戲劇活動,透過戲劇工作坊,民眾得以從戲劇切身體驗,思考與失智者的相處模式,同時也期盼藉由戲劇傳達長照工作的創意性。

他分享了兩個長照很適合與戲劇結合的觀察,首先是老人因為生活的閱歷,其實本身就是很好的生命演員。另一則是照顧者常需照顧失智症,必須透過演戲加善意的謊言,來面對個案問題行為的處理,並降低照顧上的負擔。

有時候照顧者會面臨一個衝突,究竟要順著失智長輩的幻覺演戲,還是要糾正他實際的狀況,因為失智症的認知受損,有時會出現記憶障礙、定向感障礙、幻覺幻聽等現象,如果執意要講道理,可能反而會造成反效果,因為他們仍保有情緒功能,當情緒受到大的波動影響時,也會造成一些生活混亂。

劇團著名的「遊走劇(徘徊演劇)」,會以實際商圈作為演出場域,並邀請店家一同參與式創作,舉例了首部作品《夜路不怕黑》(夜道に日は暮れない),首席長者演員「岡田忠雄」當時高齡八十八歲,他同時也是失智症照顧者,演出也揉合了一些個人經驗。

這樣的戲劇呈現有時會讓觀眾不知究竟是演戲還是真實情況,而這樣虛實交錯的感受,其實正也是失智症常面臨的情形,也能使民眾更能體會同理失智症。

菅原直樹先生在與長者相處的過程,也常思考老年、生活、溝通等議題,他認為每個人都在扮演各自的角色,而且各有其價值所在,因此去幫助長者找到自身的角色也相當重要。岡田忠雄先生曾幽默地說,即便我面臨坐輪椅或躺床的情況下,我也能演出坐輪椅、躺床的角色,還是有屬於我能付出的角色。

講者也分享與失智症共創戲劇的經驗,雖然失智症有很多事情開始無法做到,也容易忘記彩排的內容,但是仍可充分地享受當下此刻,他們也會記住當下愉快的心情,他從失智長者身上學到了「活在當下」的生命價值。

三、表演藝術教育推廣的設計思考|國家兩廳院藝術推廣組組長 — 蔡宛凌

某些研究顯示年齡歧視、刻板印象造成了一些代間溝通的問題,蔡宛凌組長也思索表演藝術能否作為一個媒介,去回應這一個問題,以及究竟為何要使用表演藝術?

於是從表藝的特質、方法、目標著手,表藝特質為「平等多元、接納包容」、使用方法為「青銀共創」、期待目標為「促進代間交流、消弭年齡歧視」。

兩廳院作為倡議的角色,想要從世代議題的跨域應用切入,或許可以從不同領域的脈絡來協助,可能包含下列幾個面向:教育(USR 大學社會責任)、衛福(大眾心理健康)、勞動(中高齡再就業)、國發(地方創生)。

從活動設計的角度來看,也會去思考兩廳院站在哪一個位置,永續教育推廣的三角關係分別有促進者(綜觀組織任務及參與者需求)、帶領者(與促進者協助的專業工作者)、參與者(開放探索、參與互動),而兩廳院通常是作為倡議的促進者。

從參與者的角度來設計,想要使青銀間有平等的關係,即便有一些不可逆的事實,比如說年齡、文化、想法等,因此帶著開放的心進來,不避諱年齡差距的現實,平等的互動及對話、聆聽每個觀點與意見,接受與自己的不同、覺察與接納每個有形或無形的衝突。

最後分享此次問卷設計的環節,想要了解活動是否帶來一些期待的認識或轉變,因此將常見的滿意度改成「感受度」,也從質性回饋中看到了新的可能性。

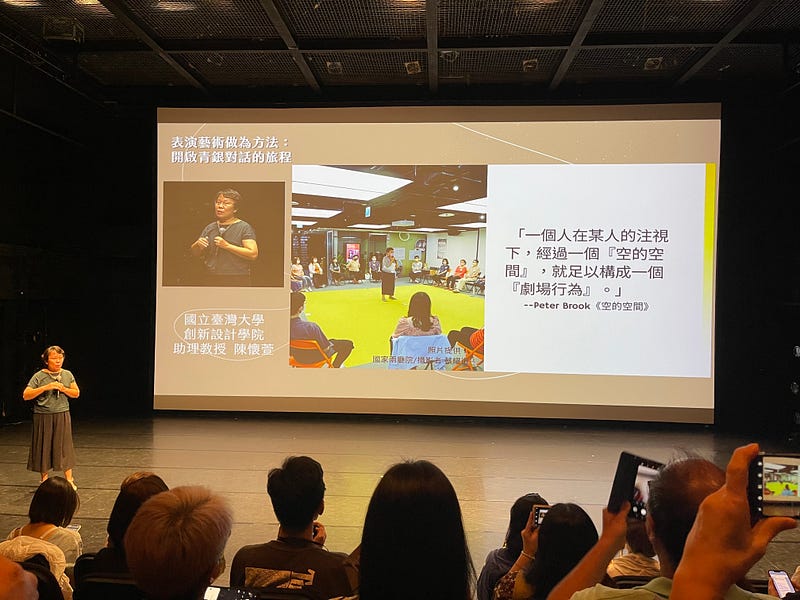

四、表演藝術做為方法:開啟青銀對話的旅程|國立臺灣大學創新設計學院 — 助理教授陳懷萱

命題為表演藝術「做」為方法,此處將「作」改為「做」,我認為主要是因為參與者不僅是觀賞節目,而是需要連結自身生命的經驗,並且與其他青銀夥伴對話共創出新的反思。

表演藝術有時介於虛實之間,正因為這樣抽象的特質,我們必須試著代入個人經驗與記憶,也因為如此,有機會去表達平常不易說出口的話,創造出嶄新的連結與對話。

這是一個看戲的青銀交流計畫,分別看了三齣不同的展演作品(音樂、戲劇、舞蹈),隔天則進行青銀共創的工作坊,過程中不是去作表演的評析,而是從這些作品重新拆解、轉譯、連結,並帶入到核心主軸「家的關係」,因為每個人都是一個家庭,也是一個風景,都很值得聆聽與分享,而成員間透過不斷的交流共創,逐步交織出彼此及世代的關係。

整個過程透過「旅程」為隱喻,創造互動的「暖關係」,從「我」到「我們」看見多元人生風景。活動的設計也很有巧思,從「Check-in」的暖身活動召喚觀眾記憶,設定了三個目的地,分別是家(日常生活聲景)、主題博物館(一個人到一群人的人生記憶)、觀光工廠(共創生命多元意涵的連結與紀念),最後的交織出的共創經驗就是此趟旅程的美好回憶。

將表演藝術作為體驗設計的工作坊,有三個重要的環節,分別是廳院裡共感、相遇中共做、關係裡共思,藉此打開多層多元對話,從日常生活關係連結,以意義共創來自我賦能,人人皆可是創齡藝術家。

「 一個人在某人的注視下,經過一個『空的空間』,就足以構成一個『 劇場行為』 」—彼得 ‧ 布魯克(Peter Brook)《空的空間》

五、《青銀有約》有關係!|教育部跨領域美感教育卓越領航計畫 — 協同主持人陳韻文

此主題延續《青銀有約》工作坊的內容,從一個觀察員的角度切入,過程也會於團隊會議中分享個人的發現及好奇點。

《青銀有約》工作坊將黑暗中模糊的觀眾帶出,透過三次的青銀交流,讓彼此的臉孔鮮明立體起來,也建立了彼此之間的橫向連結,從中「藝中合同、照見自我、看見他人、異識共事、和而不同 」,並認識了「我 」與「我們 」的一個旅程。

也從中發現這呼應了團體治療中的團體療效因子(Yalom),分別有「歸屬感和團體凝聚力」,成員會感到被其他成員重視、接納與支持,發展出有意義的關係,以及「利他性」,成員發現自己對他人的重要性,亦將增加自己的價值感,最後是「有緣同在與存在」,成員聚焦當下任務,練習人際互動,對生命和生活產生新的洞見。

整趟旅程採取遞進式的加溫,保有舒適的距離與安全感,動員了五感及人人都能參與的協作任務,從遊戲共融的氛圍發展夥伴關係,交換關於演出的、生活的心得與意見,嘗試共創包容多聲複調的作品。

而自我的揭露從家的空間、家的日常話語、家的物件,經身體乘載的家記憶,乃至個人的生活態度、日常作息與生活週期的理想設定。時間增添了生命的紋理與厚度,但年齡卻非造成群我異同的絕對因素,這些是這幾趟旅程的核心。

也從中聽見一些平常不容易聽見,或是沒有機會聽見的微小聲音,也得到了抒發、被傾聽、被理解的機會。表演藝術作為欣賞的節目,它像是內容的集合體,而作為實踐的方式,則從中抽取了特定的元素(身體、語言、圖像、節奏、角色扮演、空間),並透過重新調配也激發出新的活性。

工作坊內容也映合了全方面課程設計[1]的架構,如果要創造共融的課程規劃,就必須要有多元參與方式、多元表徵方式、多元表現方式,也從主辦單位的細節發現了這些巧思。

[1] Universal Design for Learning (UDL) (Rose & Meyer,. 2002)

August 9, 2022

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「觀劇心得」相關的分享。