孫梓評 ‖ 拼圖:剪輯靈光的散文微書寫

主辦|幼獅文藝

主講|孫梓評

日期|2021/04/10

時間|13:30–15:30

地點|劍潭青年活動中心

▌前言

這一堂課因為有事請假,主要是聽主辦單位的錄音檔來複習,這次事前傳了十一篇文章請大家閱讀,並於課堂上逐一講解作家與作品的細節,我在撰寫閱讀筆記時思考了一回,主要是思考該如何記錄過程,因為沒有看過原文章的讀者,可能會對於內容不太有共鳴。

還好講師寄出的檔案是 WORD 檔,於是將文字重新佈局到下面的型式,調整後使用圖片的格式,並附上原作者的出處,不會因為文字太多使篇幅過於龐大,並將文章做一些小排版及歸納,我覺得有更好的閱讀體驗,也可以針對自身想看的內容,直接跳段觀看。

▌講者 — 孫梓評

孫梓評(1976年11月9日-)生於台灣高雄,東吳大學中文系、國立東華大學創作與英語文學研究所藝術碩士,為近年同志文學書寫的重要作家之一,現任職《自由時報》副刊。

曾獲長榮寰宇文學獎、中央日報文學獎、台北文學獎以及全國學生文學獎。著有散文《飛翔之島》、《孫梓評的閱讀旅行》,新詩《如果敵人來了》、《法蘭克學派Frank》以及小說《我願意做你的天使》、《男身》和《星星遊樂場》等作品。

▌講座筆記

這個主題我覺得蠻吸引人的,尤其是像我這種散文新手,很想了解這些作者背後的巧思及細節,以及搭建舞台的過程。而微書寫就是以較少的篇幅,去呈現自己的內容,也符合現代人閱讀的節奏,但同理就必須用更少的文字,讓讀者能夠眼睛為之一亮。

講者前言以李桐豪〈櫻桃小丸子教導我的事情〉中的意象開頭,講到在閱讀當中能夠沉浸並消失,就像進入文字的世界,而散文的創作前提,也是需要這樣近乎不雜食的閱讀,才能豐富創作的底蘊。

而後提及《英雄的旅程:坎伯的生活與工作》裡面的內容,英雄之旅有啟程、啟蒙、歸返,寫作就像是這樣的過程,需要經過一些經驗的累積,不是站在原地就能侃侃而談。

再來推薦了兩部小品專書,分別為木心《素履之往》、簡媜《七個季節》,後來依序講解如下的散文作品。

目錄

文章順序:

1. 唐捐/靈感是一尾鱸鰻

2. 鯨向海/Boring

3. 陳淑瑤/荒井

4. 李桐豪/櫻桃小丸子教導我的事情

5. 張亦絢/2014年,「台北刑務所」提報遺址未成

6. 張惠菁/世界斷片的單眼

7. 韓麗珠/身後沒有門

8. 黃麗群/愚人的全部生活

9. 陳柏煜/研究雨

10. 言叔夏/跳遠選手退休了

11. 村上春樹/好的時候非常好

註:可直接點擊上面標題,會跳至該文章區塊。

▌唐捐/靈感是一尾鱸鰻

這篇作品主題是所有創作者都需要的「靈感」,靈感是一個很抽象的詞彙,但是唐捐將其具象化成「鱸鰻」,並將具有挑戰的尋找過程,連結到孩童時期的經驗,除了意象的轉換,在簡短的篇幅下,也穿越了時間性。

唐捐時常捕抓到那個「瞬間」,並剪裁掉不必要的文字,讓那一瞬間是有功能性的,唐捐近期作品《世界病時我亦病》,使用了七個字的標題,很像是詩的格式,因為他也創作詩集,擅長將古典使用當代的語感,而散文某些層面打趣地來說,就是讓廢文寫得高級。

講者提及這篇也讓他想到村上春樹,他曾在文章中提及,寫作就很像是鰻魚,要讓文字從作家方游到讀者方。

繼續閱讀|回目錄

▌鯨向海/Boring

這篇主題會取名為英文,主因是來自於自由副刊當時的企劃,使用 A to Z 當作篇名,所以找了二十六位作家,而鯨向海剛好分配到了 B ,於是決定使用「無聊」這個主題。

大多時候一成不變是常態,但是要如何從無聊中試圖找到樂趣,文章用了許多有趣的例子,去點出「無聊」與「有趣」之間幽微的曖昧關係,有趣有時也不是刻意製造火花,而是在日常中注意到別人沒注意的事情。

文章用了很多瑣碎的小瞬間去辯證,結尾用了戰爭來呈現有利的收束,即便現在沒有真正的戰爭,但是我們還是有需要去面對的那些瞬間。

繼續閱讀|回目錄

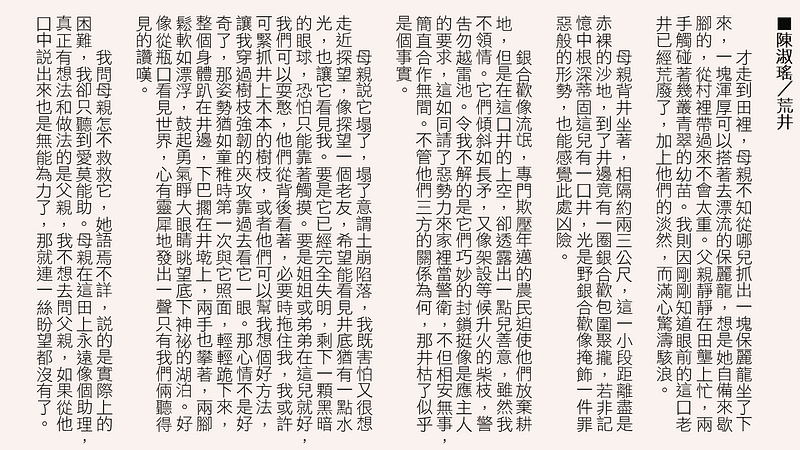

▌陳淑瑤/荒井

陳淑瑤本身來自澎湖的家庭,後來大學到台北念書,文筆時常提及澎湖的生活,她的文筆充滿日常感、寫生感,也可以參考另一本作品《流水帳》,而此篇同樣也是講到澎湖的故事。

這文章主要提及「父母」,很多散文作家也常寫到家人,因為與自身最有共鳴的關係,文章的「井」做為橋樑,意象則是意指「父母」,或許對作者來說,井就像是留在故鄉的父母,對於他們的逐漸老去,表述自身卻無法拯救的無奈心境。

這篇文章使用很聰明巧妙的手法,不是哭天喊地的訴說,而是幽微的說出對父母的情感,講者也提供了兩部有關於父母的散文集,分別是謝凱特《我媽媽做小姐的時候是文藝少女》、騷夏《上不了的諾亞方舟》。

陳淑瑤也有一個魅力,就是擅長運用孩子式的好奇眼光,很純真的去解釋各種事情,甚至是那些可忘而不忘的小事,講者也提供了兩部作品《花之器》、《瑤草》作為學習參考。

繼續閱讀|回目錄

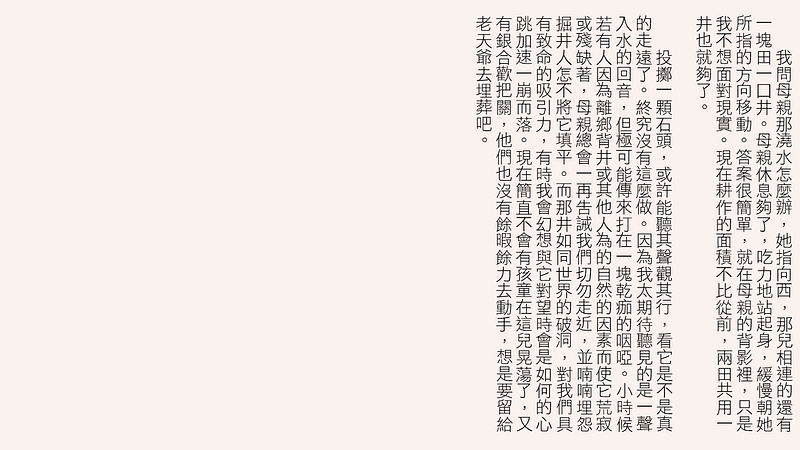

▌李桐豪/櫻桃小丸子教導我的事情

與上篇剛好成對比,陳淑瑤使用內收的方式呈現,李桐豪則是相當外放,這樣的散文形式與我們過去的習慣不同,那也因為如此,有時反而更能勾動敏感的神經與細節,打破那些束縛與限制,這也是作者獨特的魅力之處。

而這樣自由的書寫呈現,講者提及想到「奈良美智」特展,他看到她早期的作品,講者認為她有想要表達的內容,但是呈現方式過於複雜,直到後期才能感受到很純粹的創意流瀉於中,也想到村上春樹三十歲才開始寫小說,當時他找不到相對應的文體去承載想法,所以村上就嘗試先寫成英文,再轉譯成日文。

如果喜歡像李這樣葷羶不拘的形式,講者也推薦了兩部作品,分別是萬金油的《不存在的人》以及《吃便當》,以及同樣介紹人物的話,也推薦了歐陽應霽《香港味道》。

繼續閱讀|回目錄

▌張亦絢/2014年,「台北刑務所」提報遺址未成

張亦絢本身是歷史系的,書寫的文章時常會與「時間」有關,例如壞掉的時候、愛得不久時、晚間娛樂等。這一篇文章使用六百字的篇幅表述,講者提及就像是極限運動,是高難度的文學技巧表現。

這篇文章運用古蹟來表述與自己的關係,古蹟是否需要的議題,這裡的古蹟也可以替換成不同主題像是「文學」,它們可能就像是心靈歸屬,另外的一個家。

由此可見,散文的形式不拘,不一定是抒情類、寫生類、日常小事等,也可以類似上面這種,對於一個議題的想法論述。

講者也推薦了一些張亦絢的作品,像是《我討厭過的大人們》、《小道消息》,自由副刊的〈地球觀光客〉。

繼續閱讀|回目錄

▌張惠菁/世界斷片的單眼

這篇文章有點在說「盡信書不如無書」的概念,探討文字與讀者的關係,並非是封閉,而是開放的,書只是當作提醒的路標,而不是我們的目的地,最後結尾介紹村上春樹的新書,從古籍經典連結在現實的連結。

張惠菁類似的微書寫風格也有出現在《雙城通訊》,擅長利用古籍經典、外國經典去觸發當下與現實的連結。

講者也推薦近期的作品《比霧更深的地方》,沒有運用擅長一氣呵成的形式,而是將不同段落去組織起來,也值得去欣賞。

繼續閱讀|回目錄

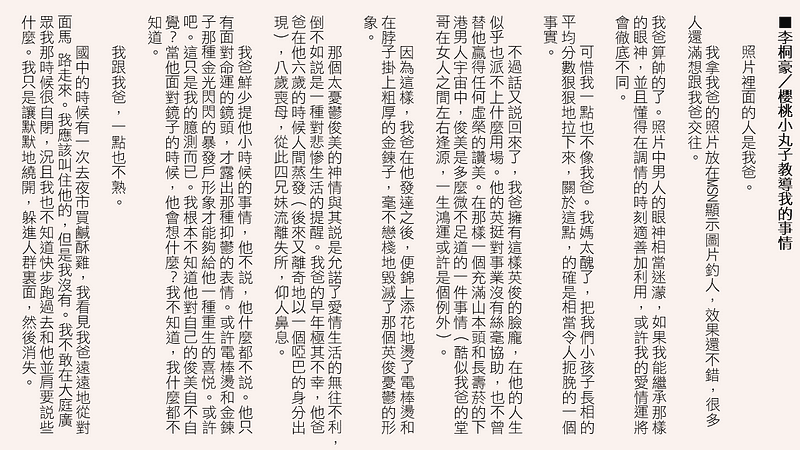

▌韓麗珠/身後沒有門

韓麗珠原本為小說家,但是有感以小說的載體不夠即時,無法說明當前香港局勢,於是發展成類日記的形式去寫散文,大部分是使用一些非直接的故事,訴說香港的狀態、人的處境,韓大多也不直接說出人名,例如文中的 K 其實是指她的母親。

透過這樣的型態去紀錄、回應到香港的關係,甚至將2019年的「反送中運動」與2014年的「雨傘運動」去做相呼應。講者推薦了兩本著作,分別為《黑日》、《半蝕》,同樣運用這樣手法去引渡香港的處境,也推薦了董啟章《後人間喜劇》。

繼續閱讀|回目錄

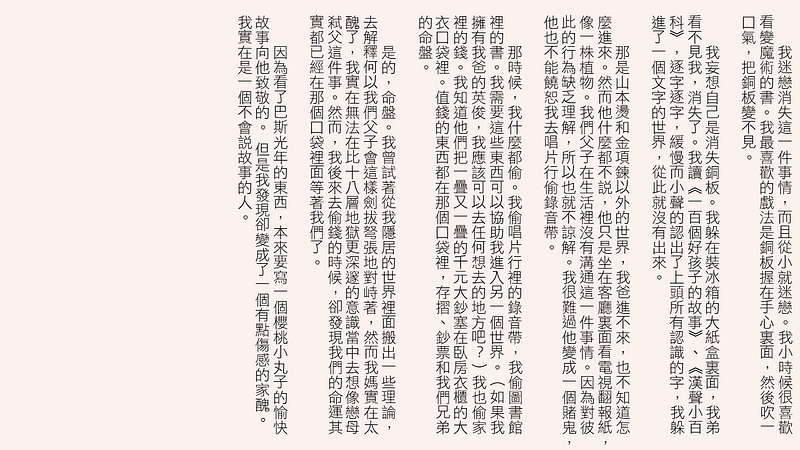

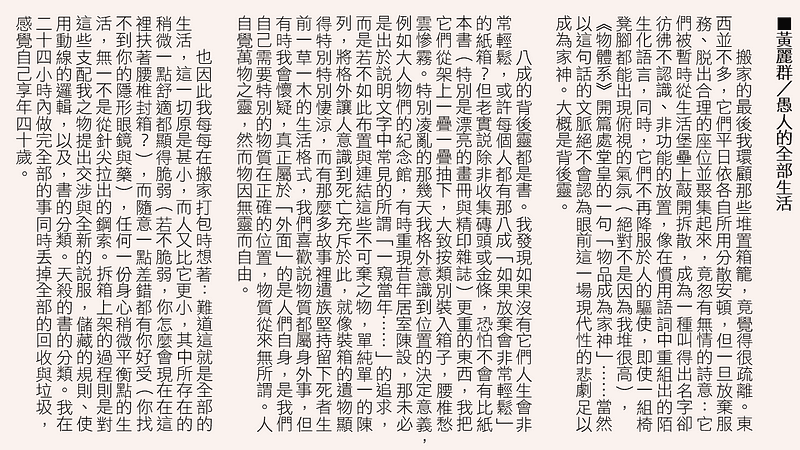

▌黃麗群/愚人的全部生活

講者對黃麗群有很高的評價,認為她是幾乎不會失手的作家,黃曾說過散文很常是告訴別人我發生了甚麼,但她希望是讀者藉由她的眼睛,去看見她的世界,這也是閱讀她文章很有共鳴的點。

講者提及最後收束的非常聰明,寫散文時常需要將自己掏出來,很多都是作者的生活尋常,這裡的樹木也可能是讀者的意思,最後用愚人形容自己,也幫自己得到了豁免。

繼續閱讀|回目錄

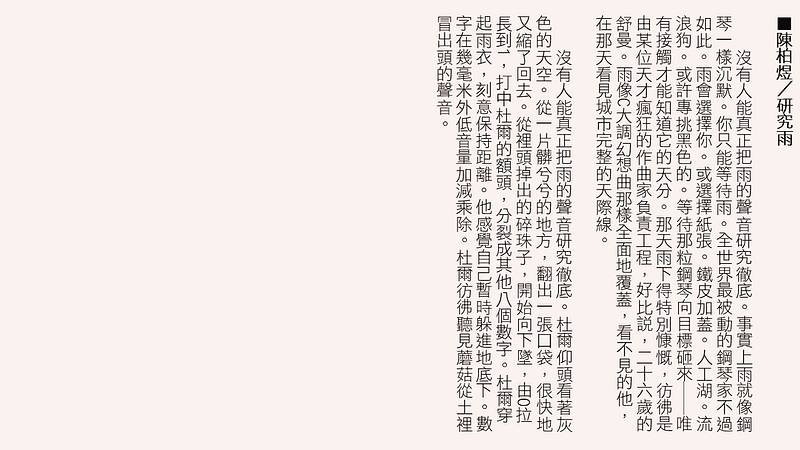

▌陳柏煜/研究雨

這篇最早期是陳柏煜的一個寫作計畫,來自於自由副刊的「地下室聲音」專欄,將音樂、聲音、聲響透過小說人物來串連、表現,並使用散文體的形式,內容用聽覺取代視覺,雖然句短,但卻充滿跳躍性演出,算是高難度的展現。

陳此篇角色使用「杜爾」為名,作者時常運用異化的技巧,也增加角色的獨特性,也似乎更有奇幻感。

繼續閱讀|回目錄

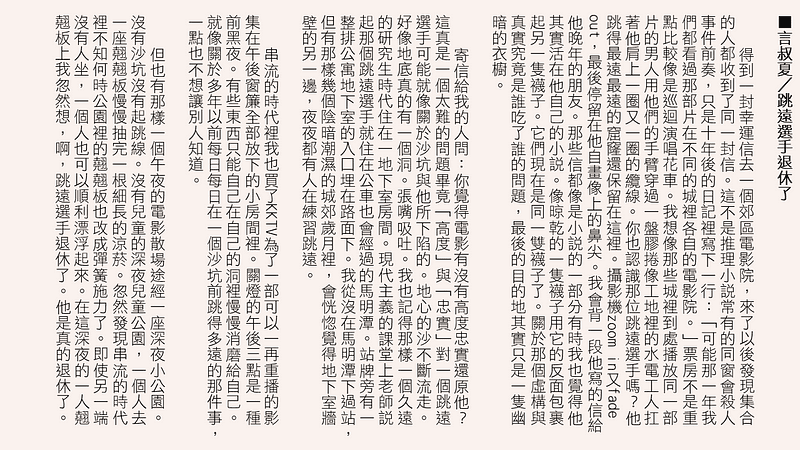

▌言叔夏/跳遠選手退休了

言叔夏的文字時常很隱諱,不知道她究竟想說甚麼,但讀者卻會對內文充滿深刻的意象,這篇可以解讀為對七等生〈跳遠選手退休了〉的有感而寫,也可以不這麼想,反而是對號入座,得到另外的東西。

或者可說是每次寫作就像跳遠,那些留下來的坑,就是曾經的紀錄,文中有許多標點符號位置的比較獨特,反而創造呢喃的感受,呈現出另一種美學,有作者獨特的氣味。

講者也推薦了兩本同樣充滿詩意的作品,分別是陳柏煜《弄泡泡的人》、陳宗暉《我所去過最遠的地方》。

繼續閱讀|回目錄

▌村上春樹/好的時候非常好

最後講者提及這篇非常符合微寫作的主題,文字相當簡短,也提到很喜歡看文學獎的得獎感言,雖然簡短卻充滿精彩。

舉例了第二屆文學獎佳作伍軒宏的感言—「寫作,是把自己變成鬼的過程。如果持續下去,得到形式的支撐,慢慢累積,創造出巨大的另類空間,我的鬼會取代我在人世間行走下去,做要做的事,說要說的話。鬼替我承擔,承擔我。到那時候,我就可以靜靜地跑到沒人找得到的地方,享受祕密的沉默和偶爾的聲音,隨著生老病死、吃喝拉撒的韻律流轉,只背負少許殘念,然後隱沒。」

繼續閱讀|回目錄

▌後記

花了不少時間才將這篇筆記寫完,畢竟大多是用聽錄音的方式,過程的確不容易,有時中間聽的太累,還會不小心睡著,但是透過這樣慢慢的書寫,也對於這些完全沒接觸過的作者產生了興趣,期待之後翻看這篇文章時,能夠將這些補充的作品一一看完。

最近有個小發現就是,因為觀看過這些散文,我現在去劇場看表演時,似乎能夠能更細膩的去了解作者的一些細節,有時候甚至在觀劇的過程,想到某篇之前看的散文。

即便每篇都花我很多時間來書寫,目前寫完了四堂的筆記,我自己也很期待八堂課後,透過持續的撰寫練習,能夠為自己帶來多了新的啟發,或是為未來的思維帶來不同的發酵。

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「學習系列」相關的分享。