顧玉玲 ‖ 傷痕:生命與故事的內褶陰影

主辦|幼獅文藝

主講|顧玉玲

日期|2021/04/17

時間|13:30–15:30

地點|劍潭青年活動中心

▌前言

上週請假了一次去台中看《指尖上的幸福人生》,很值得欣賞的劇場表演。這週來聽顧玉玲老師的講座,我覺得整體上不以寫作為主軸論述,如同講者自身所敘,引渡了許多自身對生命與傷痛的見解,包含參與的一些社會運動、勞工權利等。

不過我認為的確寫作就是觀點,這些社會運動的所思所想,對於生命的經驗分享,也是嘗試去換位思考的淬鍊,自身工作也接觸到很多外籍勞工、長照議題,講者透過田野調查以及書寫,讓我看見過去未曾思考的問題,有機會一定會去拜讀《回家》這本著作。

▌講者 — 顧玉玲

顧玉玲(1967年2月16日-),綽號沐子,北藝大文學所助理教授,是台灣的社會活動家以及人權活動家。

顧玉玲是台灣外省人第二代,父親是中國江西省人、母親是台灣福佬人、丈夫是台灣客家人。她畢業於嘉義女中、輔仁大學英文系學士、國立交通大學社會與文化研究所碩士、國立台北藝術大學文化資源學院文化資產與藝術創新博士班博士。

曾獲林榮三文學獎、梁實秋文學獎散文首獎、金鼎獎文學類最佳圖書等獎項。著有《回家》、《我們:移動與勞動的生命記事》,編有《拒絕被遺忘的聲音:RCA工殤口述史》、《木棉的顏色:工殤顯影》,以散文及報導文學見長。

〈長途漫漫:台北捷運潛水夫症工人追縱紀實〉獲2016年星雲文學獎報導文學首獎、〈一點六米寛的樓梯〉獲2016年梁實秋文學獎散文首獎、《回家》獲2015年台北國際書展非文學類最佳圖書、中國時報開卷十大好書、金鼎獎文學類最佳圖書。

▌講座筆記

講者以此次的主題「生命與故事的內褶陰影」開場,提及看了很多的工殤事件,她將過程書寫下來,但她不是他們的代言人,而是她凝視他者的方式,但也成為她生命的一部分。

文學可以是一種方式,來表述我們的傷痛,但並不是指說出來就能夠療癒,而是每個人都有「表達」的需求,講者也認為所有的藝術表達,「書寫」可能是最接近思考的一種方式。

講者也提及雖然看了很多工殤事件,慢慢的也習以為常,但是這並不代表不再感受到傷口的傷痛,而是承受痛苦的能力提升,而這些受害者練習的不是解決傷口,而是學習如何與痛楚共渡慢慢餘生。

知識不會成為力量,除非經由思考與行動

現在的教育很多知識都是背誦出來的,真正的學習可能都是碰觸到認識的邊界才開始的,所以講者面對新的族群,盡可能的去認識,而書寫下來並非僭越,而是寫下自己目前的理解,文學是認識世界的一種可能性,並非壟斷所有的真理。

多元是認識世界的視角,對錯是我們的價值選擇,講者提及雖然多站在外勞的立場,但並不是譴責雇主是壞人,而是看見結構性的條件下,對於這些外勞是遠遠不夠的,透過文學並非雄辯滔滔的說服讀者,是讓讀者能夠看見情境,而有自身對於事件的想法與判讀。(延伸案例:悲劇到底是如何發生的?)

關於非虛構性寫作

「敘事和科學一樣,同時是大膽和謙卑的 — 提供暫時的真相;其實是在說:這是我們根據有限的知識,目前能講的最好故事。 」 — 美國作家艾蜜莉 · 海斯唐德(Emily Hiestand)

講者有提及「非虛構性寫作」,我過去不太了解,認為是可以好好去研讀的領域,她提及自身訪談的原則,就是會將細節盡量鉅細靡遺,問到彷彿看見那個情境。

傳統的非虛構性寫作(Non-fiction)比較偏報導文學的感覺,而較為現代的方式則稱為創意性非虛構寫作/敘事散文(Creative Non-fiction)。

「創意性非虛構寫作」為一種寫作文類,加入文學風格及技巧,創作事實上是真確的敘事,不過允許作者用自己的風格,寫作一個屬於自己呈現出來的世界。(推薦閱讀:座談紀錄─非虛構寫作在臺灣意味著什麼?)

「傷口」的力量

講者提及有時年輕社工要去慰藉傷者A時,發現成效並沒有很好,因為傷者A認為社工並不了解他們的痛楚,所以有時候會派另一位傷者B前往,反而有更好的作用,傷者A真的有感受到被接住傷痛,而傷者B也從受害者成為行動者。

有時候太一帆風順的人生,沒有機會鍛鍊承受這些痛苦的能力,倒也不是說唯有「痛苦」才能帶來成長,而是我們能夠經由這些痛苦學到一些東西,抱著「少輸為贏」的信念。

有時候痛苦很難敘事,彷彿是文字所沒有的東西,類似原始部落沒有數字的概念,但是可以母親說出小孩的名字、性格,但就是沒有辦法說出她有「八位」孩子,這些東西很難被思考,也很難透過口傳來進入當時的情境。

講者舉例當時捷運工程發生的意外,造成勞工得到潛水夫症的痛楚,那個傷痛不是手腳斷掉那樣的顯見,所以即便講者與他們有很多的接觸,當勞工提及氮氣泡無法通過骨頭時,就像是一萬根針在刺自己,這樣的意象她仍很難完全理解,文學也不知道怎麼該如何敘事,找不到適合的語彙。(延伸舉例:北捷潛水夫症案首度開庭,受害工人:痛得像冬天泡在冰塊水中)

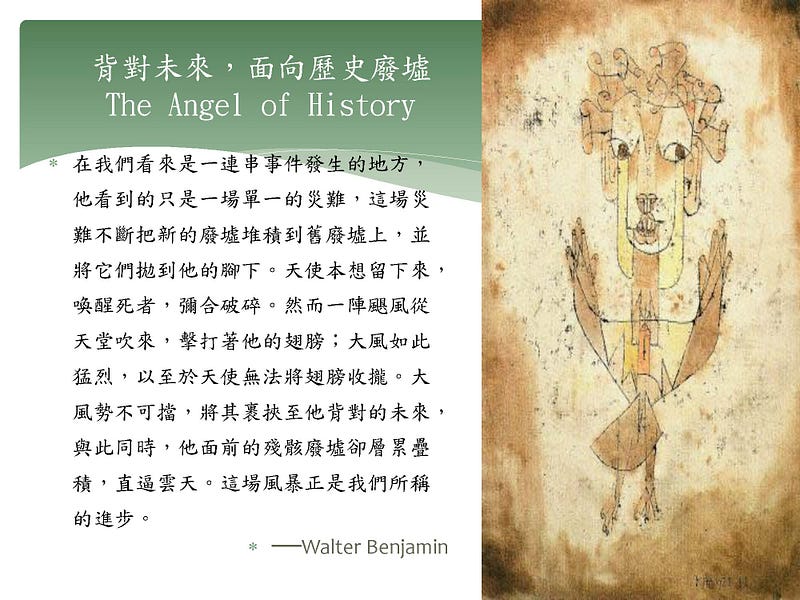

班雅明:歷史的天使

華特 · 班雅明(Walter Benjamin)援引保羅.克利(Paul Klee)畫作《新天使》(Angelus Novus),他將這名天使稱為「歷史的天使」。

這個意象時常被提出來,講者認為這可說是寫作的方法論,或者是面對世界的方法論,進步的風暴有時是加速生產的風暴,或者人們以為要變天的理想風暴,朝著更好的、以為更好的未來奔去。

就像是主流媒體粗暴的定義勞雇關係,達官顯貴出自傳,顯示自己的生命值得被參照,但處在邊緣的人彷彿不存在,因此對講者來說,這時候文學的重要性就顯現出來,可以試圖在未來留下一些東西。(延伸閱讀:班雅明:歷史的天使 — EP73)

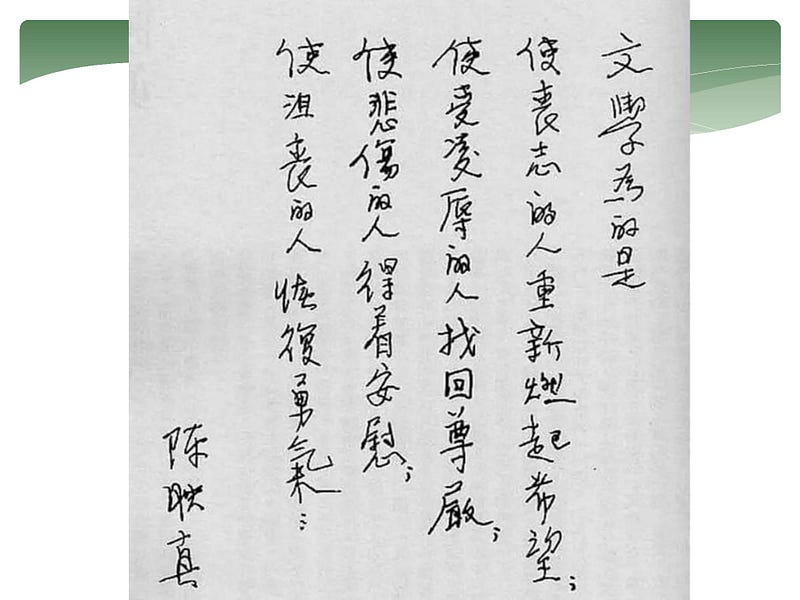

如同陳映真先生遺墨:「文學為的是,使喪志的人重新燃起希望;使受凌辱的人找回尊嚴;使悲傷的人得着安慰;使沮喪的人恢復勇氣。」

真實與虛構不是光譜的兩端

真實與虛構不是光譜的兩端,而是兩者互相滲透,這是每一個講者都有提及到的概念。每一個人在提及記憶的時候,多少都有一些模糊、重疊、揉合,或者是虛構、質變的成份。

所以即便是報導文學,也很難查證是否美化、自圓其說、避重就輕的成份,但這都是在文學裡頭,詮釋生命的一種可能性。

記憶時常是依附著時間,隨著時間的消逝,記憶會產生質變,或是我們會用另外一種方式訴說它,我們也會擔心透過文學書寫,會不會其實徒勞無功,隨著灰燼而消逝。

我們時常會擔心,我們的能力是否足夠了,但永遠沒有夠的時候,其實就如同科學一樣,我們寫的都是到目前為止,能夠寫得最好的故事,對目前為止對這件事情的認識。

文學的應答與贈與

香港女作家韓麗珠以日記體書寫的《黑日》,正是反送中運動的時刻,她僅撰寫撞到眼前的碎片,它不是事件的全貌,但就是2019年的香港,當未來的人會重新看待這段歷史,並不是看見完整的整理,而是將這些碎片整理起來,或許拼拼湊湊、或隱或現、殘缺不全等,但可以隱約看見這時的香港。

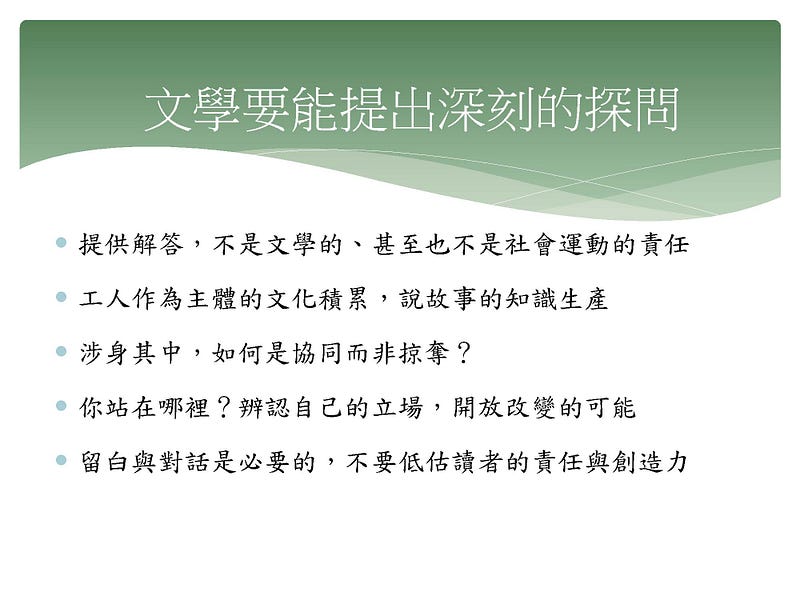

文學要能提出深刻的探問

講者使用北捷潛水夫症的案例說明,提供解答不是文學或社會運動的責任,即便提出結構性的問題或主張,但那都不是解答,只是暫時性的政策解決,真正的解答是不需要背負著得病的風險去工作。

文學並不用提供終極的解答,但是必須揭露、暴露、提出深刻的問題,不用急著怕讀者聽不懂,讀者可以運用他們的創造力、想像力補足了另一部分,我們時常在文學裡使我們感動的,不僅是文學這個故事,而是觸動召喚了某個生命中的吉光片羽,有時作者寫的太多涉入,少了那一些想像空間,或許也是讀者的損失吧。

▌後記

講者提及很多生命故事與寫作的連結,相較前幾週的講者來說,似乎較為沉重,不過大概也是因為主題的緣故,也深刻感受到文學對於社運、人權的價值性。

這算是第三次現場聽幼獅講座,好像對於文學開始有一些認識,以前對於那些文學意象很容易斷片,這次讓自己試圖去認識並思考,希望能夠打破過去太早放棄這類型文學的動作。

這週對於「敘事和科學一樣」產生一些漣漪,有突破原本自身的想像,以及對於韓麗珠所提及的「碎片」很動容,有時候當下是看不見效應的,但是未來有人想認識這段故事時,或許能透過組合這些來自各方的碎片,試著去拼湊,接近當時的真實面貌。

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「學習系列」相關的分享。