打造讓大腦能夠持續的關鍵因子

▌前言

我想「持續力」大概是現代人最知易行難的能力了,尤其在被各種新鮮事物攫取注意力的情況下,挑戰更是艱鉅。

此書作者為職能治療師,與我本身的職業雷同,他用簡明的方式,並從「復健」大腦生物性的角度發想,讓你用第三人稱的思維來看待「持續」這件事,此書提供了許多可立即執行的習慣,相信實踐後必有許多收穫。

▌作者

此書作者為「菅原洋平」,一名於國立醫院從事腦部復健的「職能治療師」,時常運用腦科學的基礎,來探討並解決讀者的問題,著作包含《拒絕大腦初老症》、《改變人生的睡眠法則》、《讓工作、學習效率UP UP的睡眠超技法》等。

是你在使用腦部,還是你正被腦部所用?

▌序章

這本書將「大腦」與「個人」視為不同的存在,讓我們用第三人稱的視角,客觀的管理腦部,避免陷入過多的情緒影響當中。

這個篇章用了不少腦內激素以及腦區特性的例子,來告訴我們當「腦部與身體沒有合一」會導致何種結果,並產生心有餘而力不足的感受。

-1-

舉例一:你一方面想要有效活用時間,卻還是「持續著不好的行為」,像是上網、熬夜、工作拖延,這不叫持續,而是被腦部逼迫「不自覺的持續」。

原因:會讓惡習持續不斷的主因來自,腦幹裡的中腦為核心的獎勵系統,它會煽動你的期待,引誘你行動後,再透過下一個期待的機制,操縱著你的行為。

-2-

舉例二:每當我們起心動念開始做一件事,卻只有三分鐘熱度,但其實這跟「幹勁」這類心志強度無太大關係?

原因:其實主因是給了腦部無法持續的環境,腦部的機制就是如果每次行動都得對身體一一下令,沒有太大效率,所以會將行動簡略、模式化,以利節省能量。

所以無法長久持續的原因,是因為腦部會避免將能量花在新事物上,會以已經形成模式的既有行動為優先,而以下幾項標準可以參考,「地點」、「時間」、「工作的位置」等,後面篇章會再繼續介紹。

持續所需的腦部機制

所以從以上例子可以得知,持續實際行動的雖然是身體,但選擇行動的是腦部,而接下來的篇章會就以下五個機制來作探討。

1、停止非你所願的行動

2、自己決定行動

3、讓身體的動作自動化

4、覺察持續時的身體反應

5、想出可以搜尋持續行動的字眼

▌一、停止非你所願的行動

取回被多巴胺控制的腦部

我們常會覺得感到時間不夠用,或者轉眼間,才驚覺虛度了許多時光,你知道為什麼嗎?

關於持續其實分為好習慣以及壞習慣,所以它是一體兩面的,腦內物質「多巴胺」會「激發幹勁」,但同時也會造成「成癮」,例如酒精、手機、電玩、購物等,最可怕的是,甚至沒有意識到自己正在做那件事,驚覺時才開始扼腕,陷入被牽制的輪迴當中。

這個篇章會帶領我們認識,並打破多巴胺造成的成癮機制,為了「持續」,得先「戒斷」。

而多巴胺具有下列兩種成癮機制,務必認識才能對治。

獎賞預測誤差(Reward Prediction Errors)

原意為透過判斷可以獲得多少獎賞,是否符合期待或低於期待,來決定自己的行動。

比方說電視節目在廣告前出現「稍後馬上回來!」,這句話彷彿在預告「待回給你獎賞」,這時候多巴胺便開始在腦內分泌,製造出期待感,不自覺地繼續這項行為,這也被廣泛運用在媒體、行銷上面,但是當你的注意力都無意間被攫取,將許多能量耗費在虛無的期待感,將無法擺脫疲勞的狀態。

強化學習(Reinforcement Learning)

最有名的例子就是,一旦做了某個行動(按按鈕),就能得到獎賞(甜美果汁),或者是遭受懲罰(遭電擊麻痺)這類型的實驗。

回想一下,你是否時常漫無目的地滑手機,盯著朋友的社群網站,期待能夠看見一些「新鮮事」,卻很少滑到對你真正有幫助的資訊,但是腦部都把它當作「好像有意義的事情」而執行,這時候要小心了,因為你已經陷入「強化學習」的輪迴當中了。

多巴胺的對治法

這種虛無的期待感,會讓腦部無法判斷做那件事有沒有價值、喜不喜歡,這也是造成「慢性疲勞」的主因,為了善用多巴胺,成為生活的助力,我們要與想戒斷之事保持「距離」,以下分享其中幾種對治法。

1、共享話題—將想戒斷之事的魅力與他人分享

想停卻停不了的原因是,過於在意已經強化學習的事物上,這時候必須將注意力分散,我們可以透過分享,將注意力從那件事情,轉移到對方的反應上,取回對多巴胺的主導權。

舉例:那個甜點有多好吃、社群網站的資訊對自己多有幫助、在家懶散度日有多舒服等,當你的聽眾越多,你的注意力就會分散到對方的反應上面,開始自覺是否要做那件事情的必要性了。

2、事先做好準備工作 — 好好使用手機吧

我們的日常生活已經受到「無法預期的報酬」所操縱,但是如果我們提前準備,就能明快結束那件事情。

可以試著先決定專心看手機時要坐的椅子,事先想好要搜尋什麼、想知道什麼資訊、玩什麼遊戲等,然後就只做那些事情。

做好準備並確實執行,腦部就不會再期待那些虛無、無法預測的報酬了。

3、鍛鍊時間觀念 — 嘗試估算時間

多巴胺的過分專注會剝奪其他感覺,甚至忘記疼痛、疲倦、口渴,最嚴重的就是「對時間的感知」 。

多巴胺的過於專注,有時候是「被動」的專注,若能由自己主動專注,就能抑制多巴胺的反應了。

因此我們可以從簡單的開始練習,例如家事、吃飯、工作等,開始鍛鍊對時間的感知,奪回生活主導權。

▌二、自己決定行動

人腦無法持續被強迫的工作

幹勁屬於動機,而動機分為兩種—外在動機、內在動機。

「外在動機」為了獲得獎賞而做,為了薪水或升遷而做,如同字面上的意思,因為外在賦予的條件而產生幹勁進而行動,行動的雖然是自己,但是那個行動由別人決定。

「內在動機」打從心底想做,源頭是因為感興趣、覺得有趣,為了自己而做,獎賞的大小不會影響幹勁,屬於自我的挑戰,為了提升自己的能力而做。

所以因外在動機行動而失敗時,就會輕易放棄;因內在動機行動時,即使失敗也會不屈不撓地繼續下去。

透過事後的「補充說明」得到想要的效果

重要的不是你自己選擇,而是當作是自己做出選擇。

其實我們的腦部無法區分,自己所選擇的與事後補充的真正理由,這個現象被稱為「選擇盲視(Choice Blindness)」,所以不需要對「自己選擇」這件事感到壓力,在做出決定的瞬間,就把它當作是自己的選擇。

這時候就會在腦中打造出即使失敗,也要從中學習的態度,理解之後,請試著多將日常行動都視為「自己所選擇的決定」,並且在事後補充理由,這樣就不會陷入輕易放棄的惡性循環。

1、由自己做決定的方法 —早上立刻做決定

在生理時鐘的影響下,神經傳導物質以及賀爾蒙的分泌時段大致底定,若能在該物質分泌旺盛的時段從事其所負責的工作,我們就能發揮高效的能力。

而選擇行動的是由男性賀爾蒙「睪丸素」所負責,它在起床後的兩小時會自然增加,因此可以試著在早上醒來後即下決定,經過睡眠整理,刪除不必要的資訊與情緒,能夠更有效率的做出抉擇。

2、由自己做決定的方法 — 十秒決定要點的餐食

遲遲無法自己選擇,是因為害怕「失敗」,如果是這樣,可以從即使失敗,也不會有太大損害的事情開始,培養「自己做決定的習慣」。

你可能會擔心選到的餐點不好吃,但是你是否也有花了時間點餐,卻仍點到不好吃的經驗?

為了讓腦部好做選擇,而非讓你好做選擇,就要減少資訊量,所以要改變的不是性格,而是進入腦部的資訊。

不妨試著在失敗風險小的時候,嘗試十秒內做出決定吧。

▌三、讓身體的動作自動化

目標是讓身體自己動起來

我們的目標是不管想不想,都要讓身體「自己繼續」,要在腦中打造這樣的狀態,就要運用以下四項機制。

1、場所:讓場所與事件結合。

2、時間:配合生理時鐘將工作做段落區分。

3、動作:將持續的動作模組化並儲存起來。

4、言語:使用腦部容易分辨、容易下令的字眼。

◆ 場所

一旦在某場所做了某件事,腦部會將「場所與那件事情」結合在一起記住。

例如你時常躺在床上滑手機,腦部就會記住「床是使用手機的地方」,如此一來,下次打算上床休息時,腦部便會啟動使用手機時,觀看影像所需要的視覺皮質,以及閱讀所需要的語言區,進入工作的狀態。

久而久之不自覺的養成,在床上使用手機的習慣,影響了睡眠品質,也造成了慢性疲勞。

這是腦部原始的功能,運用這樣的機制,可以方便切換行動,在去某地之前,先做好工作的狀態與準備,能夠事半功倍,但是不管好壞習慣,都會發揮相同作用,所以要小心運用它,以下分享幾種對治法。

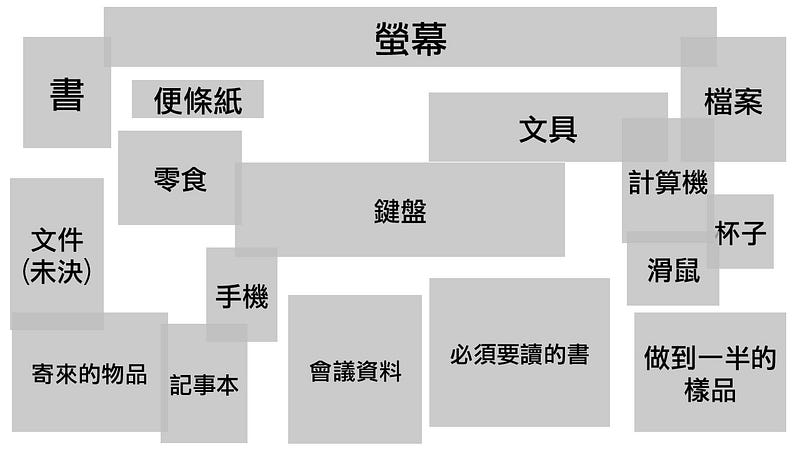

1、試著畫出桌面俯瞰圖

請先將桌上與工作無關的東西收起來,因為只要桌上有其他物品時,腦部會在每次瞥見都產生反應,隨時都會產生判斷是否要現在處理,也因此消耗過多的能量。

而畫出桌面所有物件的用意,是讓你意識自己桌上究竟擺了哪些東西,重新定位自己真正需要的物件吧。

2、定義書桌的用途

當你決定書桌是用來讀書與工作的,就要禁止在那個地方滑手機、看雜誌或者吃喝東西,避免養成不好的習慣,如果真的想要滑手機,記得離開座位再使用。

也要切記「幹勁」不會總隨著時間自己冒出來,不能皆以幹勁多寡來判斷工作是否持續。

所以當你知道任務是要「讀書」,即使動機不大,請先試著不要想太多,因為腦會傾向避開需要消耗大量能量的事,逕自走到書桌翻個一兩頁就好,當你進入那個場域之後,身體就會開始進入開工的狀態。(延伸閱讀:善用習慣堆疊的自主學習法)

◆ 時間

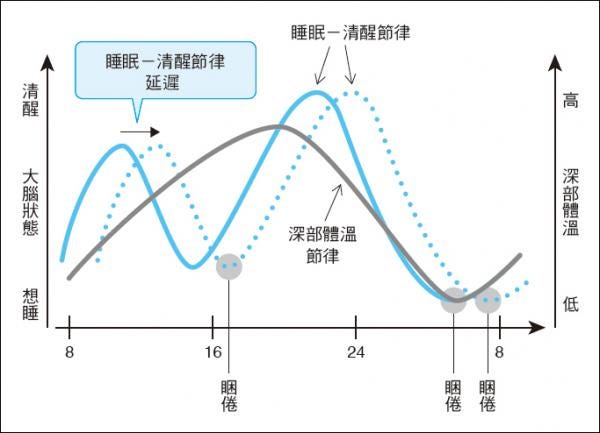

此處的時間指的是「生理時鐘」,也是我們身體的「深部體溫」,當深部體溫高時,身體的器官也能發揮高效的作用,做事就能事半功倍,所以這個段落主要告知大家如何善用它,做好工作及休息的段落區分,讓身體自然養成好習慣。

即使做著同一件事,腦部也會因為時段不同,而有著高效與低效之差異,而每個人作息不同,生理時鐘也有一些差異。

1、打造屬於自己的尖峰時段

首先要了解好的續航力必須搭配適當的休息,也就是睡眠的品質,此章介紹了「4–6–11小時睡眠法則」。

1、起床後四小時內見到光(褪黑激素節律)

2、起床後六小時後閉目養神(睡眠—覺醒節律)

3、起床後十一小時後調整姿勢(深部體溫節律)

簡單來說,受到褪黑激素影響,在見光後的十六小時後會充滿睏意,因此醒來後要盡早接觸光線,避免造成日夜顛倒。

腦部有兩個時段會產生較大的睡意及疲倦感,也就是起床後的八小時以與二十二小時後,這是因為睡眠物質所形成的睡眠 — 覺醒節律,所以在這之前可以先閉目養神十到三十分鐘左右。

最要不得的是傍晚睡覺,因為會導致實際入睡時間延遲,並打亂生理時鐘,不過因為那個時段深部體溫會下降,所以可以做一些簡易的運動,讓深部溫度上升恢復機能。

【註】:針對這個部分有興趣者可以去翻閱《改變人生的睡眠法則》,會有更全面完整的認識。

2、關於持續所需時間

1、為什麼只做一天就感覺有效?

我們第一次嘗試新的運動時,總是特別有感,但是持續一陣子之後,不再出現明顯變化,期待無法滿足,於是就放棄不做了。

其實練習與表現的關係稱為「學習曲線」,在線上會有所謂的「停滯期」,會感覺到沒什麼進步甚至退步,這個時候也是最常放棄的時候。

但其實它只是腦中的幻象,沒有所謂的停滯期,就算只有一丁點,其實表現還是持續在進步的,造成「不再進步」這個錯覺,是因為腦部與身體不同調的表徵。

所以當我們了解後,就能預知到過了這段時間,就能夠再像之前一樣進步,所以要看清「腦部」與「身體」具備不同的時間軸,不要拘泥於眼前的變化。

2、持續四天以上

腦部要學習某個新動作,並且能夠自動命令身體做出一連串動作,需要至少克服三天的門檻。

因為腦部不會去想每個動作要怎麼做,會將動作模式化並且記住,一旦成為頻繁用到的模式,身體便會自己動起來,但是必須先跨越腦部的三天障礙,腦部才會認為持續是必要的。

3、持續兩週以上

下一個目標是十四天,也稱為「約雙週節律」。

四天內會開始產生一些小變化,但是要改變生活習慣至少要兩週以上,通常過了一個月之後,身體的節奏就會開始規律。

4、利用生理節律會與「過半」節律同步的特徵

生理節律不是只看一天,會隨時參考過去的節律進行調整,它的特徵是會跟著過半數的節律做調整。

所以一個星期七天中,只要實際做了過半數的四天以上,其他天的節律也會調整到與過半數的相同。

所以持續不是一兩次失敗就放棄了,必須將時間軸拉長,不要想著每天都要做到,而是要想辦法做到過半數。

◆ 動作

學習動作時,身體有五個要素,這也是追求進步的順序。

1、姿勢:好的姿勢能夠節省能量消耗。

2、正確性:不管重複幾次都能做出相同結果。

3、速度:身體動作本身的速度,速度變快,效能更高。

4、適應性:不受到周遭環境變化的影響。

5、恆常性:過程中出現起伏,也能不變地持續下去。

改變動作的段落

比如說在足球比賽中,要完成的是「運球並射門」,球員的目的不是成功傳接球,如果能夠記住從傳接球到射門的一連串模式,只要啟動那個模式,選手們的腦部就可以持續做出有助結果的動作。

腦部不用再重頭開始規劃,命令下一步的動作,因為對腦部來說都是一個負擔,因此就能避免途中生厭、感到疲憊的情形。

◆ 語言

言語與身體動作有很深的關聯,言語會將儲存在腦中的身體動作依場合連結,對於應該要做的事,要運用腦部容易分辨、容易下令的字眼,身體才會自己動起來。

1、將「動作」與「結果」化為語言

就是將次數、時間、工作量的目標化為數字說出來,過去都是訂出交期來提高工作效率,但是對於腦部來說「具體動作+因此獲得的結果」會是比較清楚的形式。

「十日前完成」以及「一個小時做○○,這樣可以完成六成」,後者比前者清楚許多,腦部可以明白到達終點的距離與截止時間的關係。

2、眼前的動作比長遠的目標更重要

我們習慣在新年下整年度的抱負目標,但是你是否有達成呢?

對腦部來說,未來與過去都是由相同素材組成的,過去做不到的事情,未來也難以達成。如果覺得做不到的事情更有價值,會鼓吹你那是應該做的,不斷被要求做做不到的事情,剩下的只有罪惡感與挫折感。

所以可以先持續當下能掌握的目標,並將長遠目標拆分成當下能直接執行的任務,避免因為太遙遠而遲未行動。

▌四、覺察持續時的身體反應

從上面的介紹可以理解持續需要的環境,接下來為大家介紹,即使環境或生活型態改變,也能夠持續的方法。

觀察狀態不好時採取的行動

如果無法注意到所做之事的效果,即使有在持續當中,也會在某個階段停下來。

舉例:認為自己「完全無法睡著」的個案,一旦意識到有一天可以很快入睡,就會發現其他日子的夜晚也是有睡意的,要注意到好徵兆,首先就要了解自己在狀況不好時會採取的行動,諸如喝咖啡、提神飲料、頭痛藥等,在覺得疲累時採取的行動。

之後再去觀察採取的行動減少時,身體狀況是否有好轉,會是更客觀的作法,避免陷入情緒的漩渦當中。

不要隨便將「痛、冷、熱、黏膩」解釋為「不想做」

舉例:一個家庭主婦的故事,當她身體狀況好的時候,廚房都能整理得很乾淨,可是身體不舒服的時候,碗盤堆積得像小山般高,雖然自己也認為「再不洗不行」,但身體就是不想起身。

這是因為洗碗前出現「不想洗」的厭煩情緒,一想到濕黏的餐盤、天氣寒冷、手指乾裂就失去幹勁了,但是「沒有幹勁」是大腦自己加工出來的,其實只是身體感到痛或冷罷了。

一旦說出自己沒有幹勁,腦部就會分不出到底什麼是真的,因此無法找出解決對策。

其實是痛覺、溫度覺傳送到腦部的生理現象所致,但若能就此打住並就事論事,問題其實就能馬上解決了。

將做到的程度量化為身體的反應

「可視化」生理現象的做法就是將其化為數字,當你將身體的反應數值化,就更容易維持下去。

比如說即使是在變化的停滯期,也有可能是從二分變成三分,也會開始注意到其實有些微的變化。

而你在評分的過程中,自然會形成屬於自己的定義,思考缺少哪一部分造成分數較低,並試著調整自己,自然而然讓身體更接近好的狀態。

▌五、想出可以搜尋持續行動的字眼

持續使命感比持續行動重要

有使命感才會了解到,生活周遭的事情都與你的目標有關,並能夠持續不懈地前進。

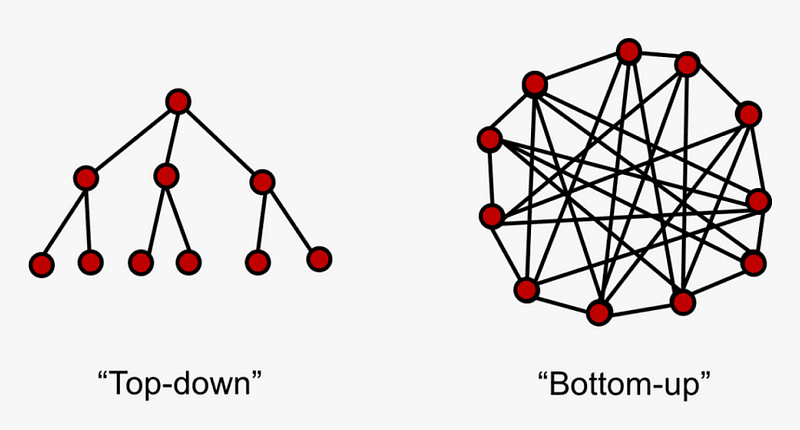

接下來提到兩個治療師常用來設定目標的形式,分別是以終為始(Top-down)以及建立地基(Bottom-up)。

兩者共通的腦部機制為「組塊化」,組塊化能夠減少記憶負擔,藉由找出資訊間的關聯性,歸納為一組塊,為重要事情留下更多的空間。

「組塊化」也能在持續發揮很好的效益,因為當每件事情都佔用一個空間,很快腦部就會超載了,所以要多鍛鍊建立組塊的能力,也就是找出目標關聯性的能力。

建立地基(Bottom-up)

1、找到上層的類別

舉例:公司倡議若能每天走一萬步,就能獲得休假,職員A 因為可以休假,開始努力走路,當下幹勁十足。

然而 職員B 不只對休假有反應,還會去思考休假對自己的意義,去解讀那是屬於哪一類的獎賞,然後把「休假」當作「與家人共度時光」這個類別的一項,所有獲得「與家人共度的時光」的行動都是獎賞,例如減少加班早點回家、在休假前將工作盡速處理等。

兩者的差別就是,相對於A 只聚焦在眼前的行動,B 是看到所有有關的行動。

2、對於無聊工作也能產生幹勁的方法

人類不會只從一件事情上學到單一的能力,透過將「一件事情」歸納到大組塊中,就可以從一件事情延伸學到更多事物,這才是能夠在人生中持續重要事情的能力。

舉例:職員A 對於無法獲得獎賞的無趣工作提不起幹勁,而職員B 會從上一層的分類來看待無趣的工作。

比方說被「交代整理與自己無關的會議資料」,B 會看到下一層目標,即是「透過整理訊息,學習製作出簡單易懂的資料」,這項原本無趣的工作就變成了有意義的工作。

以終為始(Top-down)

先有個人的目標,再從目標規劃出現況的步驟,對我們的持續力也有很大的幫助。

舉例:有一位朋友說想要創業,目標是「創立新的商業模式」,往前倒推則是需要「募集到資金、有一群協力夥伴、發表簡報、取得數據」等。

當這樣規劃之後,就會很清楚自己所在的階段,做的哪些事對目標有幫助,也就不會分心在無關的事情上面,避免浪費過多的能量。

1、設定眼前目標的下一個目標

即使現在無法訂出未來的遠大目標,還是可以使用以終為使,只要能夠設定出眼前目標的再下一個目標就行。

舉例:目標是「在發表會上發表工作成果」,那麼你也可以訂定下一個目標,像是「發表後整理發表流程,並且打造一個機制,未來讓同職場裡的更多人參與發表」。

即使每天還是類似的任務,但是你的著眼點已經有了不同的層次。

2、這是為了○○的練習

做任何事情都往「這是為了○○的練習」的方向思考,就不會糾結於完美,反而能夠有更好的續航力。

為了隨時維持在練習的狀態,一個簡單的方法就是存檔時的檔案命名格式,舉例像是「基礎」、「完成版」、「完成版修正」、「vol.2」、「ver.3」等。

3、將虛擲的時間置換成專心的時間

試著將自己的行動換成時間,無論再怎麼虛擲時間,也能有助於抵達終點。

當使用時間這個共同尺度來丈量,就會更清楚自己所度過的時間,未來可以如何有效應用。

這樣對於「怠惰」這件事,不僅是產生後悔莫及的心情,也得到對時間不同的體會,反而有助於未來提升工作效率。

▌結語

這是一本厚度雖薄但內容豐富的書,從腦科學的角度切入,讓你用不同視角重新看待「持續」這件事情,不用再對於自己的放棄感到自責,因為那只是腦部的原始機制。

這本書也整理了許多能夠立刻執行的技巧,而且都是好上手的方式,我個人最喜歡的環節是第五章中的以終為始(Top-down)、建立地基(Bottom-up)的技巧,雖然是我過去也有用來幫助個案,但是將每件事的關聯性增加,用來導向目標以及延伸目標,並建立成一套生活哲學的系統,我認為是很棒的應用。

這本書我認為唯一的缺點就是翻譯有點拗口,有些句子的切分少了一些銜接感,有時候要複讀幾次才能理解,相較於作者其他著作《改變人生的睡眠法則》、《讓工作、學習效率UP UP的睡眠超技法》、《拒絕大腦初老症》來說,整體稍嫌雜亂一些,但不抹滅它是一本有幫助的讀物。

謝謝你的閱讀!我是鄭凱文。

我是一名職能治療師/魔術師/簡報老師。

喜歡研究不同領域的美好事物,誠摯邀請一同交流學習!📒

如果有任何疑問,歡迎留下 Private Note 或留言給我!📒

👏1下--------給我一點鼓勵。

👏2~10下-----文章對你有幫助。

👏50下-------有興趣看「閱讀分享」相關的分享。