活動資訊

主辦|Masters of Magic

時間|2025/07/18 14:00–19:00

地點|Lingotto Congress Center

場館|Stage Competition Theatre

座位|自由入席

費用|一般票 872 歐元

官網|https://www.fismitaly2025.com/

參賽者一|Alex Ramon(動物平衡)

代表地區:美國

比賽部門:幻術部門

核心元素:小狗、活動器材

演出內容:表演者與小狗搭檔演出,主題圍繞在「不可思議的平衡」,整個畫面宛如 Joshua Jay《Balance》的放大版,他運用椅子、梯子、狗飼料、滾筒、瑜珈球、掃把與板子等物件,逐步搭建出一個看似無法穩固的平台,令人驚訝的是,他竟能成功維持平衡,就在平台稍微保持穩定之際,小狗因躁動而跳下,演出也在這個當下結束。

觀後心得:這是一種少見的幻術形式,表演者與小狗宛如搭檔一同演出,營造出可愛而討喜的氛圍,整段表演的元素充滿現代生活感,讓觀眾倍感親近。然而在欣賞的同時,也不免隱隱擔心:不穩定的結構是否可能突然倒塌,進而讓小狗受傷,也因此影響了我觀看時的專注度。

參賽者二|David Ben Magic(花葉男)

代表地區:以色列

比賽部門:手法部門

核心元素:花、葉子、花盆

演出內容:整場表演在昏暗的氛圍中進行,內容多以一些基本效果為主,例如漂浮的葉子、單朵玫瑰變化成八朵,以及蝴蝶的漂浮飛舞等,接近尾聲時,表演者以一幅大海報變出一個超大的花盆,隨後舞台兩側的樹枝逐漸繁茂,最後再噴灑出大量葉片,試圖營造出熱鬧的收場畫面。

觀後心得:這段表演的成熟度偏低,舞台長時間處於昏暗狀態,彷彿是刻意用來掩蓋某些機關,卻讓觀眾的視覺體驗大打折扣,難以清楚掌握流程走向,同時部分效果的機關過於明顯,手法動作也顯得生硬,最終整體表現低於 FISM 的評分標準。

參賽者三|Mervil(歌劇出鴿)

代表地區:法國

比賽部門:一般部門

核心元素:鴿子、沙子、鐵鍊、火

演出內容:表演場景設定在加油站旁,表演者身邊停放著一台重機,而這台重機同時也是他的演桌,所有變出的鴿子都會安置在其上,整段演出中,他一邊高歌歌劇,一邊結合魔術,形式新奇而鮮明。

特別引人注目的是,他所使用的鴿子體型比一般更大,羽毛上還帶有咖啡色紋路,並時常搭配粗獷狂野的效果,例如鐵鍊中出鴿、火光中出鴿、煙霧中出鴿等。高潮時,他更一次甩出三隻鴿子,而最終畫面則是加油站內驟然生長出一棵巨樹,不斷攀升直至穿透加油設備,高度約有兩人之高,為整場演出劃下極為壯觀的結尾。

觀後心得:將歌劇與出鴿結合可說是首次見到的形式,確實相當新鮮特別,所使用的鴿子比一般更大,因此在視覺效果上更為突出,不過部分手法略顯粗糙,雖然一次甩出三隻鴿子的畫面震撼人心,但隨後直接將燈光全暗的處理稍嫌刻意,也削弱了魔術的神秘感。

最後的大樹結尾則彷彿象徵著重生,不斷攀升的畫面極為突出,帶來深刻的印象,甚至營造出電影縮時般的效果,未來若能延伸劇情,相信有不少的發揮潛力。

參賽者四|Larry(命定的星夜)

代表地區:阿根廷

比賽部門:心靈部門

核心元素:單字、照片、紙條、小黑板

演出內容:舞台上懸掛著兩幅大型布幕,一幅布幕佈滿單字,另一幅則展示了眾多照片,表演者邀請幾位觀眾參與:有人從單字中挑選並寫在紙條上,另有一人則從照片中作出選擇,過程中還加入了觀眾使用計算機的橋段。

隨著表演推進,他持續在小黑板上揭示事先寫下的正確預言,並將這些看似零散的資訊逐步串聯成一段完整的故事。最終,所有線索巧妙地匯聚到同一個結果——梵谷創作《星夜》的地點與時間,就在此刻,舞台上揭曉梵谷的照片與這幅經典畫作,為整段表演劃下完整的句點。

觀後心得:整體的敘事節奏稍顯紛亂,因為需要將前段零散的資訊逐步串聯,最終匯聚到最後的結尾效果,這對語言的精準度與鋪陳能力都有相當高的要求,然而表演者的語言運用不夠精細,加上口音較重,使得觀眾在聆聽時略感吃力。

參賽者五|Antioche & Zegora(夫妻喜劇)

代表地區:法國

比賽部門:喜劇部門

核心元素:花、餐具、各式禮物

演出內容:這是一組夫妻檔的喜劇魔術,內容圍繞在日常打鬧互動,並以魔術形式加以呈現,整場表演的笑點多屬常見、容易聯想的梗,魔術效果則包括人體漂浮、變出酒瓶、餐具、鴛鴦棒等典型商演元素,結尾時,在一陣看似混亂的狀況中,兩人終於化解矛盾,最終變化出浪漫的畫面,作為全場的收束。

觀後心得:整體而言,這段表演有些不知所云,笑點設計偏向老套,觀眾的反應也相當平淡,雖然能看出表演者試圖營造日常夫妻鬥嘴的喜感,但整體流程卻像是停留在早期的程序,缺乏後續的推陳出新,許多笑點不僅顯得廉價與刻意,也難以引發更深的共鳴或驚喜。

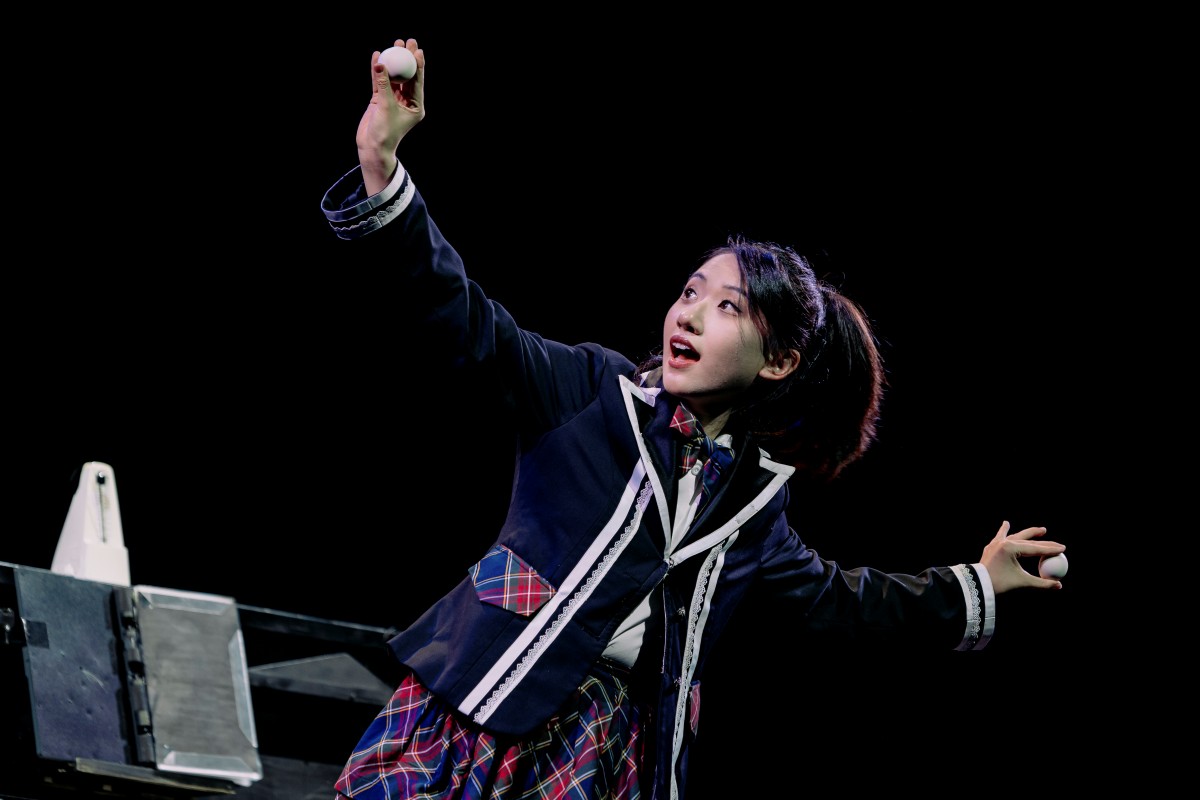

參賽者六|Zhao Yujia(音樂少女)

代表地區:中國

比賽部門:一般部門

核心元素:牌、球、短棒、樂譜

演出內容:開場時,女主角背對觀眾彈奏鋼琴,彈到一半顯得煩悶,便將樂譜撕下揉成紙團丟進垃圾桶,意想不到的是,垃圾桶裡竟飛出一顆白球,宛如小精靈般的角色,於是表演者開始與它互動,並展現一系列球的手法。

隨著音樂轉折,她又帶來一段出牌表演,甚至變出一根指揮棒,然而操作一陣後才揭曉,這根指揮棒其實是由樂譜捲成的。接下來,樂譜成為新的道具核心:她以書頁般的意象,設計出書頁飄浮、連續變出樂譜等效果,就在觀眾以為演出進入尾聲時,她先變出了一把小提琴,最後更進一步變出大提琴,作為驚喜的收束。

觀後心得:上次看到這段演出是在去年的 FISM ASIA,而這次的版本確實有不少提升,部分多餘的效果被刪減,使得整體節奏更為緊湊,流程也更加乾淨流暢;某些招式在處理上比以前更顯神奇,觀感也隨之提升,不過所使用的素材仍多屬經典效果,雖然執行穩定,但相較之下依舊欠缺新意與突破。

值得肯定的是,整體氛圍因音樂的襯托而增色不少,畫面感表現出色,觀眾能輕鬆沉浸其中,結尾部分新增了大提琴的效果,從原先的小提琴進一步延伸,營造出驚喜感與壯觀的收束,確實令人眼睛一亮。

這套表演的優勢在於主題一致性與畫面完整性:從音樂、樂譜到樂器的逐步遞進,形成清晰的敘事線,不過部分效果的機關仍略顯明顯,仍有進一步優化的空間。

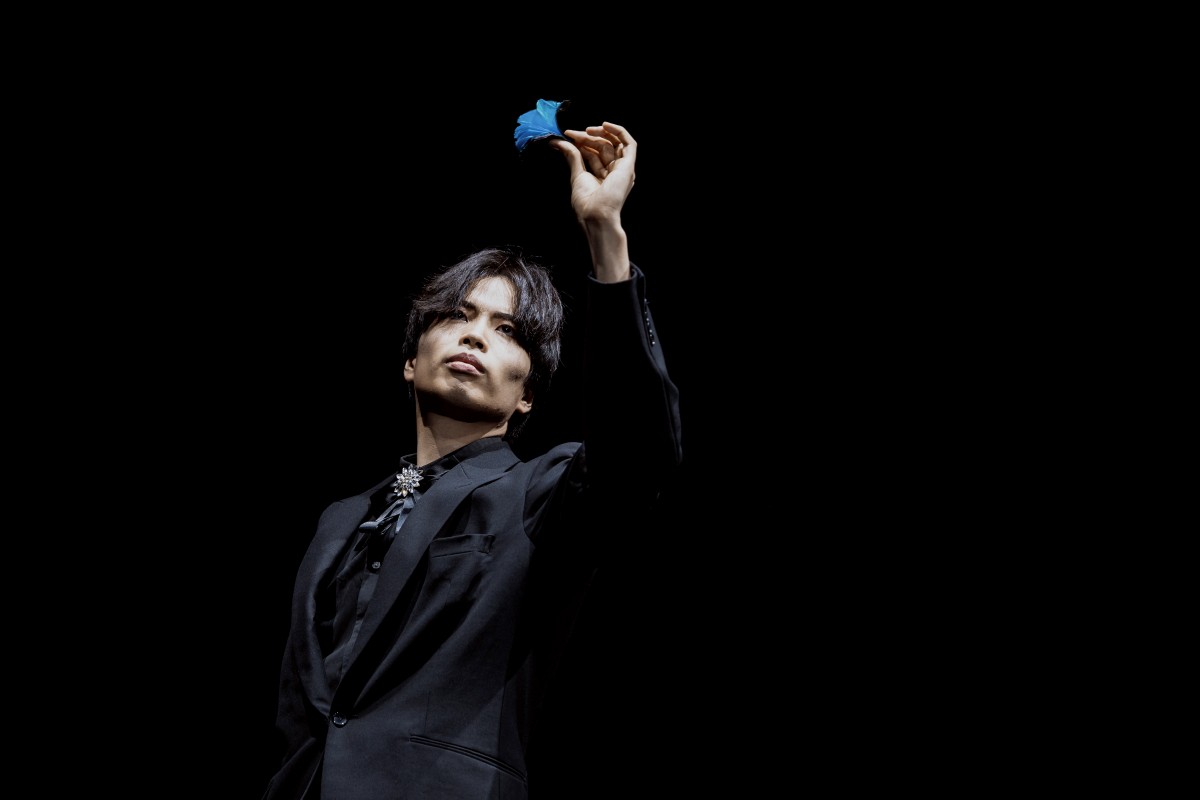

參賽者七|Wanabe Ko(花牌男)

代表地區:日本

比賽部門:手法部門

核心元素:花、牌

演出內容:這段表演將空手出牌與空手出花巧妙結合,效果設計頗具新意:牌出現後竟能隨即化為花朵,進而展開連續的空手出花、花朵多次變色,以及圓扇化為花瓣等變化,基本上牌能呈現的效果,他都能以花重新演繹,甚至更為突出。

更精彩的是,他能如同轉球般,讓花朵在手指間靈活轉動,從一、二指一路延伸至四、五指,最終形成雙手馬卡式手持的畫面——雙手各持四朵花,構成完整豐富的畫面佈局,表演結尾則以連續三次花朵變色收束,整個流程動作簡潔俐落,鮮少多餘動作,充分展現乾淨流暢的日式風格。

觀後心得:他可說是將出牌與空手出花結合的代表性表演者,魔術效果本身的神奇度高,技巧展現也十分純熟,然而效果的重複性偏高,加上整體畫面幾乎都圍繞在「花」的主題,搭配柔和的音樂營造出優雅氛圍,但情緒曲線相對平緩,缺乏明顯的起伏轉折,隨著表演推進到後半段,觀眾容易產生視覺疲勞,節奏也略顯單一,也導致作品的觀賞專注度因而下降。

參賽者八|Nick Blaze(羽化重生)

代表地區:義大利

比賽部門:一般部門

核心元素:鴿子、沙子、羽毛、火

演出內容:雷聲轟鳴中,表演者坐在樹旁,然後從沙子裡接連變出一隻又一隻鴿子,隨後一道閃電擊中樹枝,一隻鴿子瞬間死去消逝,他急忙抓起樹上的另一隻,將其化為羽毛隨風飄落,緊接著,地上的羽毛忽然齊聚飛起,落入他手中,再次化為一隻鴿子,並進一步分裂成兩隻,隨後再變出一隻鴿之後結束。

觀後心得:表演在視覺效果與神奇度上確實具備一定水準,部分招式之間的銜接也仍算合理,然而從整體敘事邏輯來看略顯混亂,物件的消失與再現雖營造出「再生」的意涵,但在表現效果上有時略為粗暴,雖然這些設計明顯是為了追求強烈的視覺張力,但同時也造成畫面情緒上的衝突,若能在視覺震撼與敘事連貫之間取得更佳的平衡,將能提升作品的完整性。

參賽者九| Mind2Mind(新世代雙人心靈)

代表地區:英國

比賽部門:心靈部門(第一名)

核心元素:手機、撲克牌、信用卡、觀眾身上物品

演出內容:演出一開始,兩人便刻意打破傳統站位:男表演者 James Harrington 立於舞台中央,而女表演者 Marina Liani 則自觀眾席的站台登場,聚光燈聚焦在她的身影上,這樣的空間分隔,立刻營造出更開闊的場域感與張力,接著他們邀請一位觀眾協助為 Marina 戴上眼罩,並當場確認沒有任何竊聽裝置或暗號可能。隨後,他們緩緩引入一段關於傳奇魔術師 David Berglas 的故事,揭示這場演出是對他的致敬。

接下來由 James 主導互動,他走下舞台,先邀請一位觀眾隨機走動,並收集場內觀眾的物品放入盒中。隨後,他又向另一位觀眾借來手機,而 Marina 竟能精準感應出手機的型號與電量。緊接著,James 再借來一副撲克牌,在發牌過程中,Marina 能逐一說出每張牌的花色與點數。最後,他又借來一張信用卡,Marina 不僅能辨識出卡片種類,還能描述外觀細節,甚至讀出隱藏的數字密碼。

重頭戲在最後展開,兩人重返舞台,桌上擺放著最初由觀眾隨機收集的物品,James 以乾淨俐落的節奏逐一拿起物品,Marina 在蒙眼狀態下,精準說出每件物品的名稱與細節,甚至連收據上的金額與資訊也能完整復述,觀眾席此時早已掀起熱烈歡呼,演出最終在流行樂 Imagine Dragons〈Believer〉 響起時正式謝幕,全場觀眾起立鼓掌,也將氣氛推向最高潮。

觀後心得:這是一場將經典效果「再現之眼」(Second Sight)重新演繹的嶄新體驗,他們雖然採用傳統方法,並未倚賴高科技,但語速與台詞自然流暢,整體節奏也相當緊湊,以往類似的演出往往偏向古典風格,而他們卻以現代、流行且娛樂性的方式呈現,不僅展現出如明星般的舞台特質,更能精準掌握每個段落的節奏,是經典效果升級的極佳範例。

這個組合歷經八年磨練,每天進行數以千計的物品即時練習,甚至還在「故意破壞」的極端條件下進行壓力測試,為的就是能在比賽舞台上無懈可擊,演出效果相當驚人,以至於評審團要求他們在封閉環境下再次表演,結果證明他們並非虛假,而是真正實力的展現,最終也讓他們實至名歸地獲得第一名。

在風格與識別度上,他們展現出強烈的舞台標誌性:簡潔卻不失細節的黑色服裝、搭配酒紅色眼罩,穩健的節奏控制,以及充滿電影氛圍的配樂,讓傳統神秘的心靈魔術轉化為高度感官化的娛樂體驗,這段表演不僅極具邀約潛力,更有望角逐總冠軍。

參賽者十|Wessy(日本Rocker)

代表地區:日本

比賽部門:一般部門

核心元素:牌、掃把、水桶、短棒

演出內容:表演以一名清潔工休息的場景開場,此時一張搖滾海報從外飛入,也引發他內心的搖滾魂,他起身拿起掃把假裝彈奏電吉他,刷奏到一半竟變出一枚撥片,激情難以壓抑之下,他的髮色瞬間由黑轉金,並衝至舞台前方,一把扯下清潔工服,華麗變身為搖滾型男。

隨後,他運用撥片展開一系列出牌魔術,特別的是,牌面設計帶有圓弧形的獨特視覺效果,變化至一個段落時,他再度取出掃把,並將其拆解成鼓棒,配合水桶進行擊鼓與魔術結合的演出。

表演進入後半段,他連續變出多支掃把,並讓掃把的把柄逐一變色,形成畫面豐富的畫面,最終的高潮,他更一口氣變出整套搖滾設備——包含爵士鼓、電吉他、音響、麥克風與麥克風架——為整場表演劃下震撼的結尾。

觀後心得:這段表演的故事結構相對完整,表演者展現了不錯的舞台渲染力,然而在魔術效果的強度上,整體張力稍顯平緩,對於專業觀眾或魔術師而言,較難激發強烈的驚奇感。

不過若單就整體呈現來看,仍具備一定的觀賞價值,並且在表演中融入了輕鬆的喜劇元素,增添娛樂性,綜合來說,此作品仍有明顯的發展潛力,若能在效果層次或節奏設計上再加強,將能帶來更具衝擊力的舞台呈現。

參賽者十一|Mag Marin(觀眾消失奇遇)

代表地區:西班牙

比賽部門:幻術部門(第四名)

核心元素:海報、大道具、觀眾演員

演出內容:一開始,一位男魔術師將一張印有女性圖像的海報捲進滾筒壓縮幻術中,隨著道具啟動,平面的海報逐漸化為立體,女搭檔竟真實現身,兩人完成了第一段演出。

接著他們跑下台邀請一位觀眾上台,在觀眾還沒意識到發生什麼事之前,就被塞進了一個魔術箱裡,此時魔術師將觀眾鋸成兩半並分開,沒想到卻發生了小意外——其中一半身體的座台倒下,觀眾的腳也滑落而出,場面一度尷尬,於是他們趕緊將道具推到後台,準備進行下一個幻術。

下一個幻術由女搭檔進入另一個箱子並且封印,當男魔術師拉起布簾遮蓋箱子時,女搭檔竟神奇地從旁邊走出來,而男魔術師則似乎被困進了箱子,當箱子再次打開時,裡面竟不是男魔術師,而是剛剛那位觀眾。

最後,男魔術師爬進最初的滾筒壓縮幻術中,女搭檔也將他變成一張捲起的海報,然而將滾筒壓縮幻術打開時,裡面卻空無一人,就在眾人驚訝之際,男魔術師驚喜地從觀眾席中現身,為整段表演畫下高潮收尾。

觀後心得:這段演出加入了「觀眾演員」的橋段相當特別,一開始甚至會誤以為是真觀眾被直接塞進大道具,顯得大膽又新鮮,這樣的設計不僅增添了戲劇張力,也帶來不同以往的人物轉移效果。

不過劇情主線仍以男魔術師與女搭檔為核心,而觀眾演員則成為其中的亮點,一般來說,角色過多容易造成焦點分散,不過這樣的配置卻能清楚勾勒出故事的動線與記憶點,再加上喜劇元素的融入,整體展現出不錯的娛樂效果。

參賽者十二|Francesco Della Bona(滯空魔法)

代表地區:義大利

比賽部門:手法部門(舞台總冠軍)

核心元素:牌、球、煙

演出內容:表演者以一只懷錶揭開序幕,隨即將懷錶變化為一顆球,並拋向空中,當球落下時,已分化為兩顆在手中流轉,隨後他又將撲克牌轉化為球,營造出牌與球交錯變換的效果,每一次變化皆伴隨著時鐘「滴答」聲,強化了時間流逝的意象。

在表演中,他展現了招牌的緩速飄浮與時間暫停技巧,使球或牌得以在半空中懸停,營造出夢幻般的滯空效果,表演者的動作設計也與時針旋轉的節奏巧妙呼應,畫面極具節奏感。

進入第二段,牌逐漸轉為鮮明的紅色,彷彿預示著時間的終點,最終高潮時,一張白牌在空中停留良久,他猛然一握,白牌瞬間消失,全場隨即爆發出如雷的掌聲與歡呼。

觀後心得:這段表演有幾個令人印象深刻的亮點。首先,時間滴答聲成為魔術效果的節奏拍點,不僅強化了時間的意象,也讓效果呈現更顯流暢。其次,緩速飄浮與時間暫停的設計,結合具有磅礡感的背景音樂,成功營造出如同電影般的畫面,確實能夠激發觀眾的情緒。

然而,表演者在部分空手展示的動作略顯刻意,缺乏自然感;另外,某些效果發生前的細微碎動,也使得整體流暢度受到些許影響。整體來說,這仍是一段非常優秀的演出,特徵鮮明,觀眾反應熱烈,觀後也很容易形容其表演亮點。

不過對我而言,尚未達到總冠軍的層級,我個人認為,總冠軍應該具備某種突破性或革命性的概念──要麼是未曾有人嘗試過的全新設計,要麼是將既有元素發揮至極致的演繹。

參賽者十三|Ilia & Arina(男女出傘)

代表地區:俄羅斯

比賽部門:一般部門

核心元素:火、傘、棒

演出內容:雙人組的演出設定彷彿是一對吵架中的情侶,以雨傘為主要元素,並穿插簡單的劇情推動。開場時,他們在火光下同時變出四把雨傘,隨後展開一連串的表演橋段,過程中有幾個畫面相當具有視覺效果,例如:一根棒子瞬間變成四把小傘、白傘立刻轉換為紅傘、以及兩人不斷接續出傘的連續效果,最終以變出大型雨傘與兩人服裝的轉換作為高潮,結尾則收在雙方和解並攜手謝幕,營造出完整的故事收束感。

觀後心得:雨傘的優勢在於畫面張力強烈,能以鮮明的視覺效果迅速吸引觀眾目光,兩人的互動也帶來一定的趣味性,然而整體魔術效果仍偏向常見手法,加上道具元素與一般商演中常見的物件相似,要在比賽舞台上脫穎而出確實更具挑戰。

不過作為本屆 FISM 唯一以雨傘為核心元素的參賽作品,仍獲得了不錯的迴響,據悉,兩人僅是舞台上的合作夥伴,並非是真實情侶,但他們在台上所呈現的情感衝突與和解,仍帶來精準的戲劇效果。

參賽者十四|Benoit Rosemont(日期心靈)

代表地區:法國

比賽部門:心靈部門

核心元素:年曆大全、預言圖紙、計算機

演出內容:表演者一開場便宣告要展現「記憶術」,強調自己完全不依靠任何道具,只憑超強記憶與快速計算能力。首先,他請觀眾報出出生年月日,並試圖說出當天是星期幾,卻在開場便發生了一次失誤。接著,他再邀請觀眾從二十世紀任意年份挑選日期,立即報出該日的星期,並重複挑戰,這次則跨到二十一世紀,還提供一本「世紀年曆大全」供觀眾核對答案。

隨後,他挑戰背出某一年「黑色星期五」的月份分布,但再度失誤,場下已開始傳出細微的嘆聲與竊語,氣氛略顯尷尬。最後,他將難度推向最高,請觀眾將自己的出生年份進行連續乘方,從平方、立方一路算到更高次方,由於雙方語言與理解上的差距,表演者與觀眾的互動節奏顯得有些脫節,流程因而稍顯拖沓,不過在最終高潮,魔術師與觀眾一同揭曉預言的數字,發現與多次方後的龐大數字完全吻合,雖歷經數次失誤,幸而最終預言成功呼應,仍讓演出得以收束。

觀後心得:這段表演的節奏已因數次失誤受到影響,基本上已難以視為一場完整成功的演出。再者,背出日期本身與台下觀眾的連結性偏低,尤其在場內有不少魔術師的情況下,部分方法可能已被推測,因此即便完全無失誤,效果強度也未必能帶來顯著的震撼。另一方面,許多答案僅能由台上觀眾當場核對,其他觀眾往往需要停頓一拍才能理解其正確性,這樣的延遲也在無形中削弱了效果的感染力,整體而言,這段表演仍有相當大的調整與優化空間。

參賽者十五|Manolo Costa Y Mindanguillo(穿箱大和解)

代表地區:西班牙

比賽部門:喜劇部門(第五名)

核心元素:紙箱、棍子、雨傘、鐵桿

演出內容:雙人組的演出由一位正經的魔術師與一位搗蛋搶鏡的助理構成,前段中,魔術師的表演不斷受到助理的干擾與破壞,營造出緊張又帶點喜劇的氛圍,進入幻術橋段時,魔術師被迫無奈選擇這位助理作為對象,但過程似乎格外激烈:先以棍子穿箱,接著換成雨傘,最後甚至連鐵桿都派上用場,整個演出彷彿夾帶著對助理搗蛋行為的報復意味。

然而在高潮揭曉的瞬間,助理的身體雖安然無恙,卻明顯受到心靈驚嚇。正當觀眾以為矛盾將持續升溫之際,劇情卻意外急轉直下──兩人竟在混亂中相吻,為整段演出劃下戲劇性又出人意料的收束。

觀後心得:經典的喜劇雙人組橋段,由一位正經的魔術師搭配一位搗蛋助理,本段表演的特色在於對萬劍穿箱(Sword Box illusion)的再創作,透過戲劇化的層層鋪陳增添張力:穿刺道具從棍子逐步升級為雨傘,最後甚至使用鐵桿,營造遞進式的驚險效果;穿刺過程中,助理的頭髮從箱體孔洞間探出,也進一步強化了觀眾的緊張感。高潮時,助理雖安然無恙地走出箱體,但以誇張的肢體語言傳達心靈受創的情緒,製造出戲劇反差。

整體而言,此段表演在效果細節上確有改良,但在創意深度與突破性上仍顯有限,喜劇的處理偏向傳統,笑點多屬表層幽默,尚未展現足以脫穎而出的獨特性。

參賽者十六|Bruno Tarnecci(奇幻紙船)

代表地區:祕魯

比賽部門:一般部門

核心元素:拐杖、絲巾、畫板、紙船

演出內容:表演者以拐杖開場,展現一系列精湛的跳棒技巧,隨後轉入跳舞絲巾的段落,而絲巾最終緩緩化為一艘紙船。接著,他取出一塊繪有海浪圖像的畫板,其結構近似「零度地帶」(Zone Zero),並從畫板的洞口依序取出紅球、紙船、時鐘等物件。

更具巧思的是,他將紙船放回洞中後,它竟神秘消失,隨即從一旁的紙袋變出一個含水的魚缸,而紙船竟現身在魚缸內,彷彿展開了一段奇幻的航程。結尾時,表演者舉起拐杖上的燈,照亮正航行的小船,為整段演出劃下詩意而悠遠的收束。

觀後心得:伴隨著悠揚的鋼琴聲,表演者以緩慢的節奏推進,營造出一段優美且富含意境的演出,雖然節目的名稱為《回憶》,但從表演內容中較難直接看出與主題的明確關聯,然而可以感受到他對詩意畫面的偏愛與追求,整體結構完整而不失留白,讓觀眾得以在其中投射與補足自身的情感與想像。

參賽者十七|Tsiao Yang(扇氣哥)

代表地區:香港

比賽部門:手法部門(發明獎、第五名)

核心元素:光點、花、仕女扇

演出內容:開場時,表演者自黑色階梯緩步走下,每一步皆伴隨階梯逐級發亮,營造出獨特的氛圍與氣場,他以仕女扇為主要元素,能在雙手示空後瞬間變出扇子,亦能同時使雙手的扇子消失,展現極致的出現與消失效果,過程中還搭配其他設計,如隨著光點移動而生出的扇子,以及花朵的效果變化:仕女扇瞬間化為鮮花,或白色花瓣逐漸轉為紅色,皆增添了視覺層次。

在後半段,表演者緩緩走上階梯,並連續從空手中變出扇子,每一次的出現都進一步強化了不可能感,配合從容的步伐與氛圍堆疊,有效提升觀眾的情緒與期待,此時階梯再次一階一階發亮,與開場相互呼應。

接近尾聲時,他使一把扇子在空中旋轉後瞬間成煙消失,正當觀眾以為演出將結束之際,地面忽然飄起大量光點,並轉化為藍色的光扇,最終隱去於漆黑的舞台中,這震撼的畫面引發全場如雷般的掌聲。

觀後心得:將現代的光點與傳統的花與仕女扇結合,呈現出一種嶄新的視覺體驗,在本屆參賽者的設計中,他的光點效果尤為突出,從光「點」變到扇柄的「線」、再到仕女扇的「面」,層次轉換清晰,畫面差異鮮明,令人印象深刻。

許多招式效果都相當極致,不過部分仍受角度限制,若操作稍有不慎,便容易穿幫。整體而言,雖然前段與過往作品差異不大,主要著重在氣勢與穩定度的提升,而真正的震撼,則是在尾聲徹底爆發,地面忽然飄起大量光點,化為一把把騰空而起的光扇,雖然帶點中二感,卻意外地帥氣,那股排場與視覺衝擊完全不輸習慣大場面的歐美魔術師,也難怪他在機場推著滿滿的行李。

因為近距離嘉賓秀即將開始,只能忍痛放棄下列表演者了。

參賽者十八|Lukas Brandl

參賽者十九|Dong Ni & Pau Borrell

參賽者二十|Mill Nathan

參賽者二十一|Max Muto

結語

這天是舞台比賽的最後一日,恰好迎來兩位冠軍表演者登場,分別來自心靈部門與手法部門,再加上前一日的優秀演出,使比賽氛圍被推向高點。

不過,我認為今日的比賽水準差異仍然明顯,部分演出甚至未達比賽應有標準,看完五天的比賽後,我的感想是參賽人數略顯過多,若能刪減未達水準的節目,賽程將更為流暢並保有餘裕,由於比賽經常延遲,進而影響後續行程,觀眾往往被迫在二擇一的情況下取捨想參加的活動;然而若能依原定規劃如期進行,將能帶來更完整而從容的觀賽體驗。

圖片來源:攝影師翁得