談到失智症,許多人腦中浮現的往往是「退化、依賴、無法逆轉」。這些印象雖然貼近現實,卻也容易讓人失去行動的力量。《2025 世界阿茲海默症報告》帶來了一個全新的視角:雖然目前沒有治癒方法,但「復健」能幫助失智者維持功能、重拾尊嚴,讓生活不再只是被動等待,而是仍能「積極參與」。

一、全球挑戰

失智症的衝擊絕非少數家庭的煩惱,而是全球都要面對的難題。2019 年,全球約有 5,500 萬人罹患失智症;到 2050 年,這個數字可能攀升至 1 億 3,900 萬人。經濟成本同樣驚人──2019 年估計為 1.3 兆美元,2030 年可能翻倍至 2.8 兆美元。這些數據提醒我們:失智症不僅是醫療議題,更是公共衛生與社會照護的長期挑戰。

二、復健的核心精神

復健不是治療疾病,而是一種生活策略:幫助失智者在熟悉的環境裡,盡可能維持功能,並且保有做生活決定的權利。

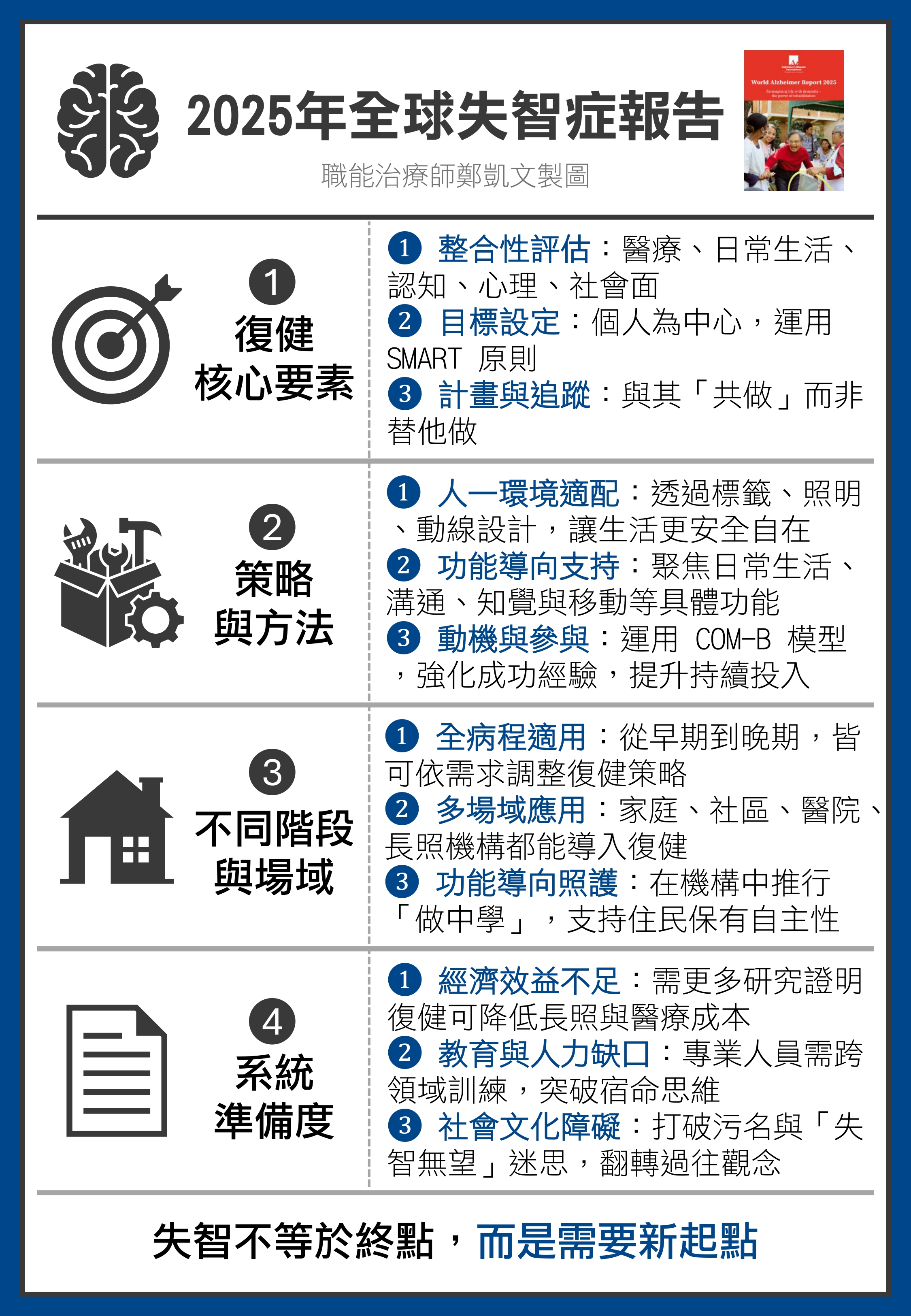

報告指出三個核心步驟:

❶ 整合性評估:跨專業團隊檢視醫療、日常生活、認知、心理與社交支持。

❷ 目標設定:依照 SMART 原則,與失智者共同訂定小而有意義的目標,例如自己穿衣或減少煮飯失誤。

❸ 計畫與追蹤:隨病程進展調整策略,從早期的認知訓練,到中後期的安全與尊嚴維護。

換句話說,復健不是在與病程對抗,而是在協助每位失智者「活得像自己」。

三、實踐的三大方向與策略

要讓復健落地,報告歸納出三大方向:

❶ 人—環境適配:調整環境,讓生活更容易自主,例如抽屜標籤化、照明改善、餐具與桌布色彩對比。

❷ 功能目標導向:從進食、理財到移動、溝通,每一項日常功能都是復健的核心。

❸ 動機與參與:運用 COM-B 模型(能力、機會、動機),強化成功經驗,培養自信與持續投入。

更進一步,報告也提出三類具體做法:

❶ 強化學習:透過間隔重複與記憶術,降低挫敗,增加成功感。

❷ 代償工具:利用白板、鬧鐘、生命故事書,幫助記憶與生活管理。

❸ 環境調整:標籤化抽屜、照明改善、對比鮮明餐具,讓生活更方便、更安全。

這些策略不只是技巧,而是傳遞一種理念:聚焦「還能做什麼」,而非「失去了什麼」。

四、不同場域的落實

復健不是少數案例,而是適用於失智症全病程的照護思維,也能在多種場域推動:

❶ 居家與社區:結合輔具與活動,維持功能與社交。

❷ 醫院與轉銜期:術後或跌倒後,應提供強化復健,而不是因診斷就剝奪權利。

❸ 長期照護機構:推行功能導向照護 (Function-Focused Care),將「幫忙做」轉變為「陪伴做」。

❹ 偏鄉與少數族群:透過遠距復健與文化調適,縮小資源差距。

這意味著,復健並不限於失智症的某個階段,而是從早期到晚期都同樣重要。

五、系統性的挑戰

然而,復健要普及,仍有三大障礙:

❶ 經濟證據不足:需要更多研究來證明復健能節省長期照護成本。

❷ 教育與人力缺口:專業人員仍缺乏相關知識與信念。

❸ 社會污名:必須打破「失智等於全面退化」的迷思。

這些挑戰不是單一專業能解決,而是需要政策、教育與文化的共同推動。

六、報告結語

《2025 世界阿茲海默症報告》提醒我們:失智症不是生命的終結。復健能讓人保持自主、提升生活品質,並減輕家庭與社會的負擔。

未來,唯有在政策(納入國家失智症計畫)、教育(強化跨專業培訓)、文化(消除污名)三方面同步推進,復健才可能成為普及的日常服務,而非少數人的奢侈。

🌟歡迎幫忙分享,讓更多人知道──失智不是無望,復健帶來尊嚴與希望!

資料來源:http://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2025/